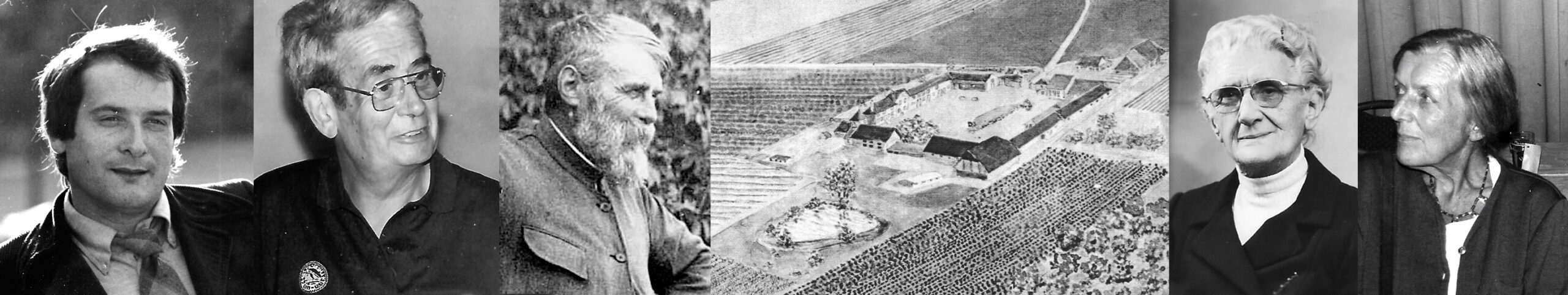

Nota Bene : Texte adapté à partir un livret écrit par Gabriel Leclercq en 2001 et mis à jour par Laurent Lemaître, son neveu en 2020

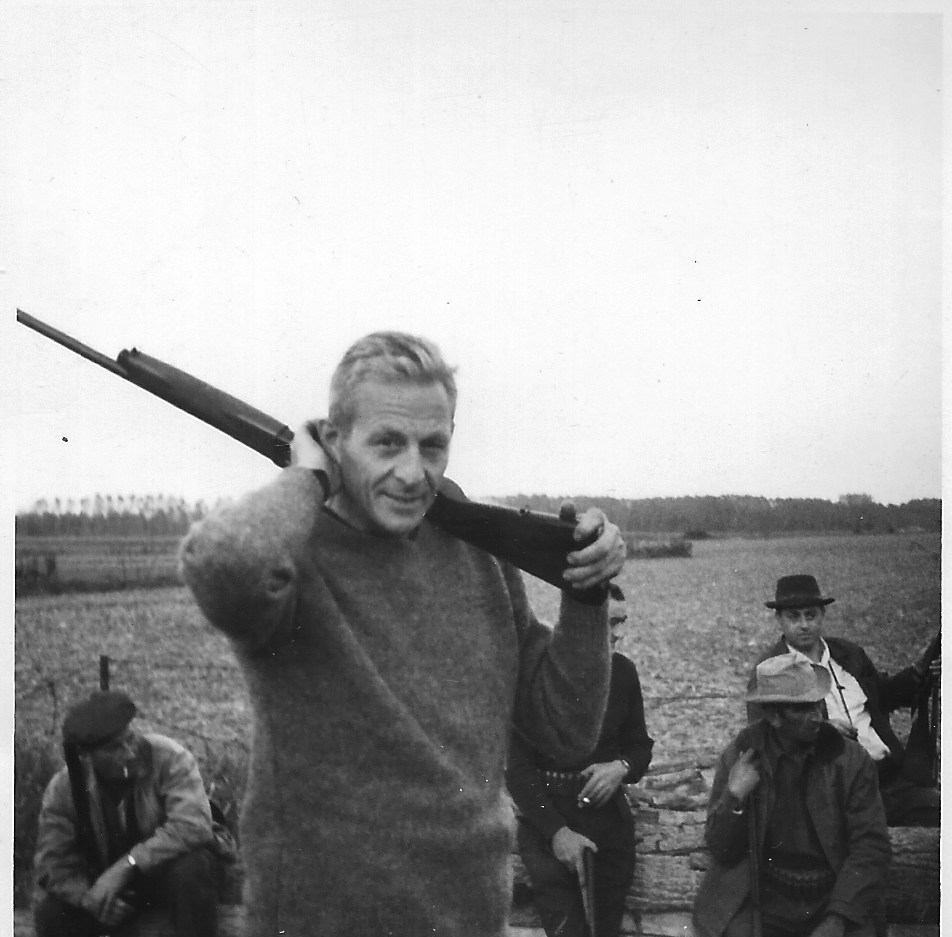

Des chasseurs côté Chamard

La chasse à la ferme de Noël a débuté en 1921, après l’acquisition de la ferme. Les chasseurs de la famille étaient du côté Chamard. C’est mon grand-père maternel, Emile Chamard passionné de chasse et grand fusil, qui se chargea de l’organisation de la chasse, Papa (Michel Leclercq) n’étant pas chasseur, ni mon grand-père paternel, Florent Leclercq.

Gabriel, 2001

J’accompagnai souvent mon grand-père Emile Chamard comme porte-carnier, plus spécialement à la chasse au perdreau, qui bien moins sauvage que maintenant, pouvait être chassé facilement seul, devant soi, profitant d’un bon chien, avec de bons résultats.

Gabriel, 2001

En 1938, Grand-Père m’acheta mon permis de chasse et me donna un superbe fusil que lui avait donné son propriétaire, quand il était fermier en Seine-et-Marne, le comte de Clary (celui qui fonda le Saint-Hubert club).

Ce fusil à chien avait le pontet en argent et sur la bande de tir ses initiales en or. La comte de Clary chassait toujours avec deux fusils et quand l’un était « abîmé », il donnait l’autre à mon Grand-Père. Ce fusil qui aurait aujourd’hui beaucoup de valeur, a été pris par les allemands en 1940.

Premiers succès de Gabriel

Ma grand-mère étant décédée en 1937, il n’y eut plus d’invitation de chasse et c’est seul avec mon grand-père que je tuais mon premier perdreau au Thureau et mon premier lièvre au Cani. En 1939, je chasse seul et cet hiver là, je tue mon premier canard sur la rivière gelée à moitié”.

Gabriel, 2001

A cette époque au Thureau, il y avait des compagnies de 16 à 20 oiseaux qui se manœuvraient facilement, tenant très bien quand il y avait du couvert. Dans une pièce de betteraves, si le temps était favorable, et il l’était souvent, l’ouverture ayant lieu le premier dimanche de septembre, vous pouviez lever la compagnie 3 fois. Rien à voir avec le perdreau d’aujourd’hui, qui s’envole à 200 mètres le jour de l’ouverture. Il y avait beaucoup de lièvres, des cannes et des canepetières (petite outarde), oiseau magnifique de la taille d’un faisan, qui vivaient en bandes de 40 à 100 oiseaux spécialement dans les luzernes et difficiles à surprendre. Les tableaux de cette époque font état avec une dizaine de chasseurs, d’environ une vingtaine de lièvres et 20 à 30 perdreaux.

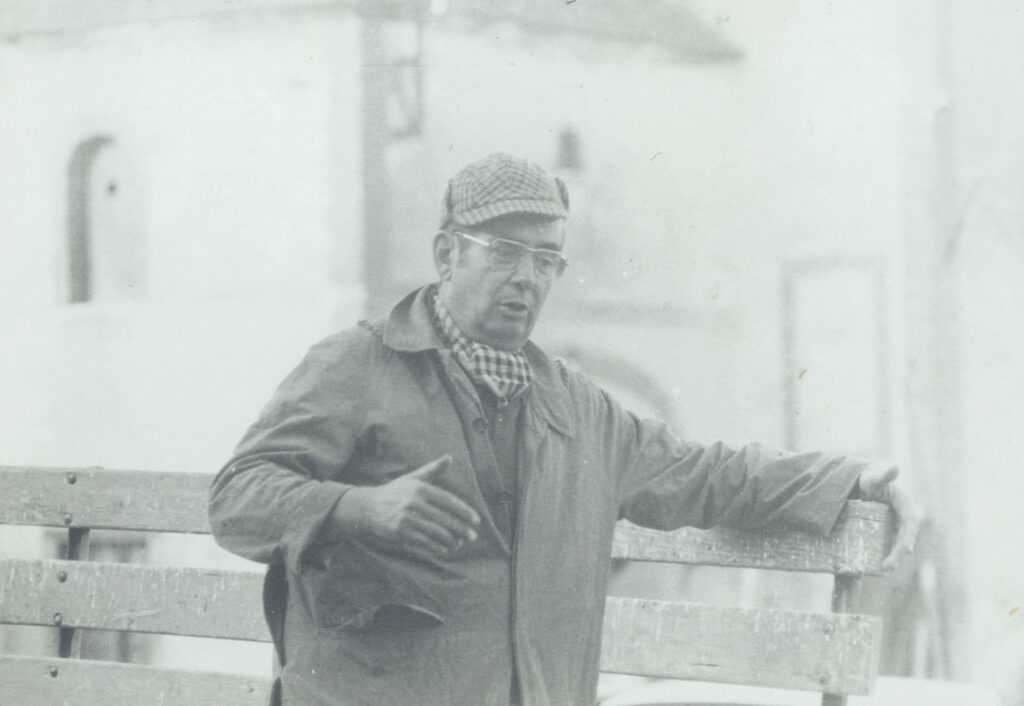

L’organisation de la chasse avec Gabriel

Après la Libération, mon père laisse les chasseurs de Brienon couvrir notre territoire et en 1946, pour éviter toute difficulté, je ne leur interdis la chasse sur les 125 hectares du bas, leur abandonnant les 50 hectares du Thureau, en demandant en contre-partie, le droit pour mon beau frère Guy Lemaître et moi de chasser sur tout le territoire de Brienon ce qui nous valut de belles parties de chasse, les jours d’ouverture, avec casse-croûte dans les champs sous les pommiers. Marie-Edmée nous amenait le déjeuner en haut de la Croix des vignes, vers 14 heures pour profiter de la fatigue des perdreaux et de la plaine presque vide lors du déjeuner. Je nous revois, épuisés, Guy et moi, par cette journée d’ouverture, le premier dimanche de septembre de 1947 où il a fait des températures « tropicales ». En 1948, nous perdîmes 25 hectares que Monsieur Camille Moreau acheta à ma sœur Jacqueline. C’est sur cette parcelle que son fils Jean Moreau construira en 1970 les bâtiments de leur ferme.

Gabriel, 2001

C’est en 1955 que je repris les 50 hectares du Thureau : pendant cette période, je n’organisais qu’une seule après-midi de chasse avec des amis, Fernand Fauvernier que j’avais connu en Autriche, Bourgignon, Josselin notre boucher, et un cousin François Egger avec qui nous nous fâchâmes lors de la chasse, mon beau-frère Guy et une ou deux autres personnes selon les années dont Jean Ramon qui restera très fidèle à nos deux chasses annuelles pendant plus de 40 ans. Entre 1955 et 1967, la surface chassée est plus importante, nous ne chassions que deux fois par an. Le premier relevé de 1967 fait état de 32 perdreaux avec 20 fusils.

Le territoire de la chasse s’est agrandi progressivement au Thureau avec les 30 hectares de la ferme de Paincourt de notre ami et voisin Albert Lutel à partir de 1971 et avec le territoire de Saint Loup de notre voisin Jean Moreau, à la fois en bas (hors prés de l’élevage des cerfs) et en haut, le long des pentes du Thureau.

Gabriel 2001

Les chasseurs

Les chasseurs se répartissaient en plusieurs groupes qui ont varié au cours du temps :

- la famille Leclercq avec Philippe (très régulier), Dominique, Antoine (pas très motivé mais très accueillant) et les apparentés : Guy Lemaître, ses deux fils aînés, Laurent (régulier), Vincent (au début), ainsi que son gendre Michel Nollet quand il venait de Brazay-en-Plaine

- la famille Moreau avec Jean et Gladys, sa femme, Didier et surtout Hervé qui reprendra l’exploitation,

- nos voisins de la ferme de Paincourt : Albert Lutel et sa femme Suzanne,

- les amis, Jean Ramon et son fils Jean François (très réguliers), Van den Bon, Manquillet, Duburque,, R. Mattieu, Thirion (ferme de Crécy), le garde Claude Bondoux qui par la suite prendra en main l’entretien et le piégeage des nuisibles (à partir de 1997)

- le fidèle parmi les fidèle , l’ouvrier de la première et la dernière heure : Marcel Buisson

- le médecin de Brienon : Mehreb

- l’écologiste de service, Jean Rau

- Jean Bilbaut et Ganneau qui chasseront de 1972 à 2001

La chasse , ce sont aussi ces repas magnifiques, qui s’alternent dans la salle de chasse de la ferme de Noël et dans la salle de réception de la ferme de Jean et Gladys Moreau à Saint Loup, à partir de 1970. Plein de remerciements nous viennent à l’esprit pour Marie Edmée et Gladys.

Les espèces

Au fil des décennies, la perdrix grise a connu des hauts et des bas, avec des années d’abondance (1969-1971, 1974-1975) suivies de longues périodes de déclin. Son effacement progressif reste un mystère, mais plusieurs coupables se dessinent : l’agriculture moderne qui bouleverse son habitat, les prédateurs rôdant du ciel et de la terre, et le caprice du climat qui pèse sur sa reproduction.

Cette disparition s’inscrit dans un drame plus vaste, où l’alouette, le chardonneret et tant d’autres voix se sont tues, écho d’un bouleversement silencieux. Le lièvre, lui aussi, a connu des années sombres avant de renaître timidement. Puis, en 1998, une apparition inattendue : le chevreuil, fantôme des bois, revient hanter les paysages.

Ainsi va la nature, oscillant entre l’effacement et le renouveau, fragile témoin du temps qui passe.

Ce que Gabriel ne dit pas sur son document, c’est l’investissement important qu’il a apporté toute l’année pour soigner son cheptel de perdreaux gris, puis rouges, avec un agrainage régulier avec du blé ou de l’orge et de l’eau en cas de chaleur. Les “agrainoirs” étaient disposés le long du grand chemin et le long de la traverse, où le soir venant, nous pouvions voir les perdreaux venir s’alimenter.

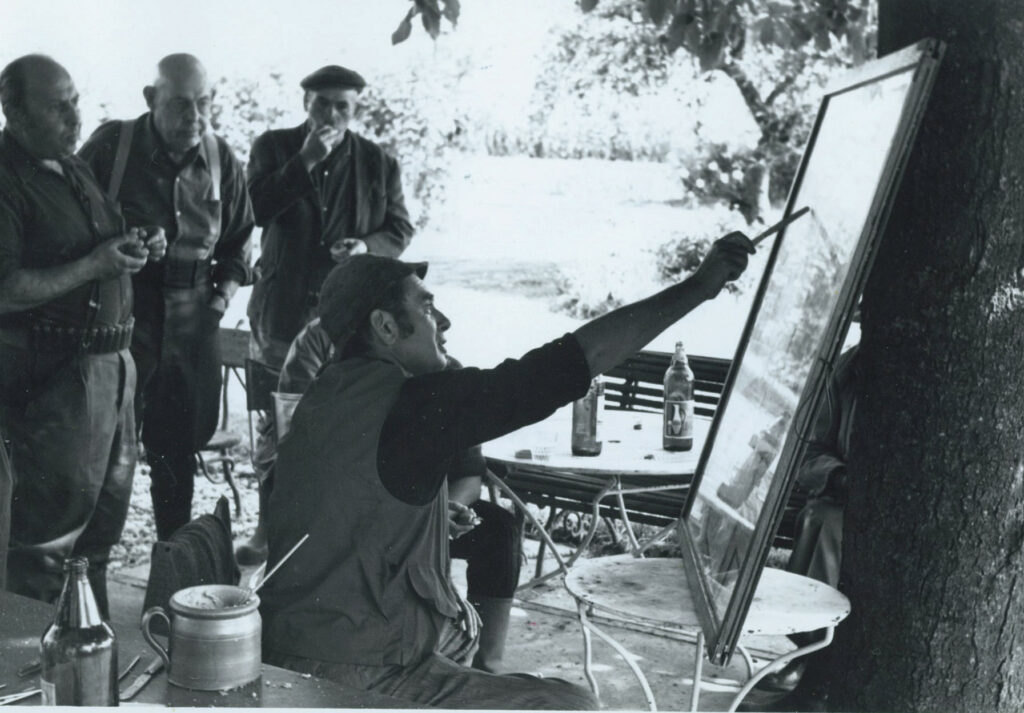

Ce que Gabriel ne dit pas non plus, c’est qu’il m’a transmis bien plus que le goût de la chasse : une véritable passion pour l’art de regarder le gibier, en particulier le perdreau gris, maître de l’esquive. Il ne s’agissait pas seulement de tirer, mais de comprendre la tactique, de participer à ces battues savamment orchestrées où nous tentions de rabattre les oiseaux vers la ligne des chasseurs postés le long des traverses ou des chemins. Chasser avec ses chiens, c’était aussi partager une complicité unique, observer tout l’été les compagnies se rassembler au crépuscule, entendre leurs rappels résonner dans la campagne – ce “kirr-ik” caractéristique suivi du “pitt pitt pitt” d’alarme quand l’inquiétude les gagnait. Voir le chef de bande se dresser, le cou tendu, vigilant, et soudain, assister à la disparition presque magique des perdrix : se plaquant au sol, se confondant avec la végétation, ou fuyant à toute vitesse, insaisissables.

Laurent

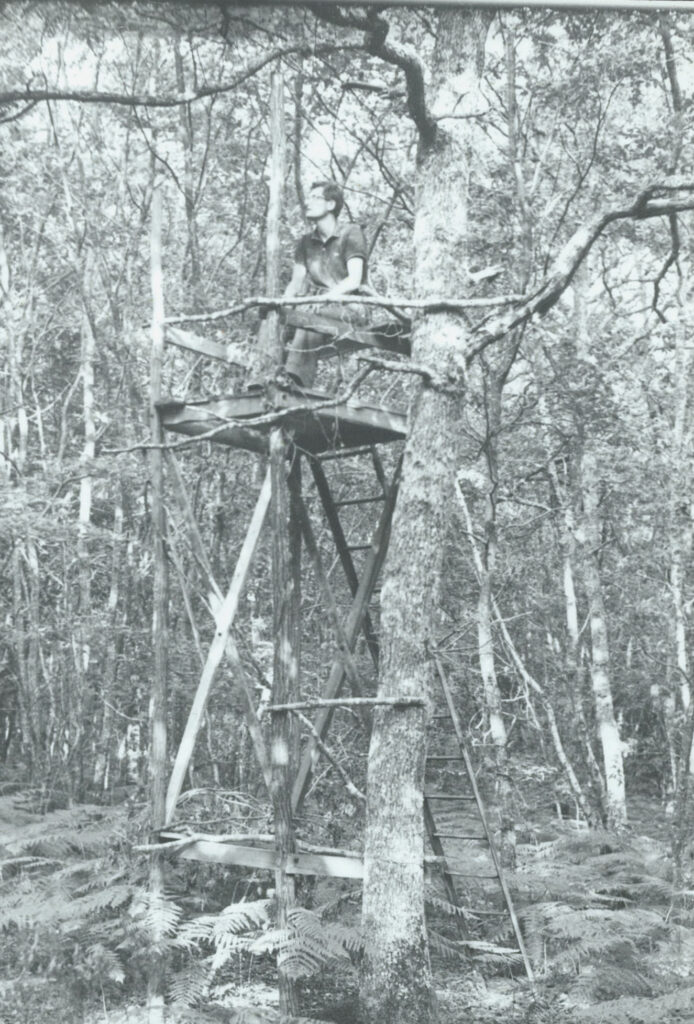

Le photographe

L’autre chasse se pratiquait tout l’hiver, pour le passage des canards le long du Cani ou de l’étang: le photographe remplaçait parfois le chasseur, qui est devenu aussi un chasseur d’image.

Le retour du perdreau gris, s’il arrive, sera le témoin de l’amélioration de notre environnement, et la disparition des intrants. C’est aussi la transformation de la ferme en une ferme biologique et une autre forme de production. Apprenons aussi à regarder autrement tout ce qui nous entoure dans la nature.