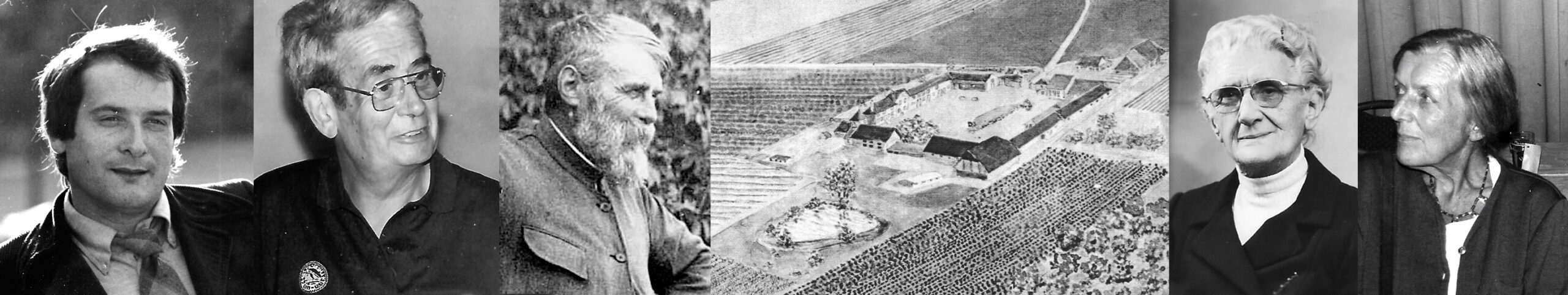

Dans quel contexte, Gabriel Leclercq prend la succession de son père Michel Leclercq ?

La modernisation et la mécanisation de la ferme (1945-1982)

Après la Seconde Guerre mondiale, la France entre dans une période de croissance économique appelée les “Trente Glorieuses”. C’est dans ce contexte que Gabriel Leclercq reprend la ferme familiale.

L’agriculture française connaît une transformation majeure. Sous l’impulsion d’Edgard Pisani, les exploitations se modernisent avec l’utilisation de nouvelles technologies et la mécanisation. La loi Pisani de 1962 et la Politique Agricole Commune (PAC) soutiennent ces changements

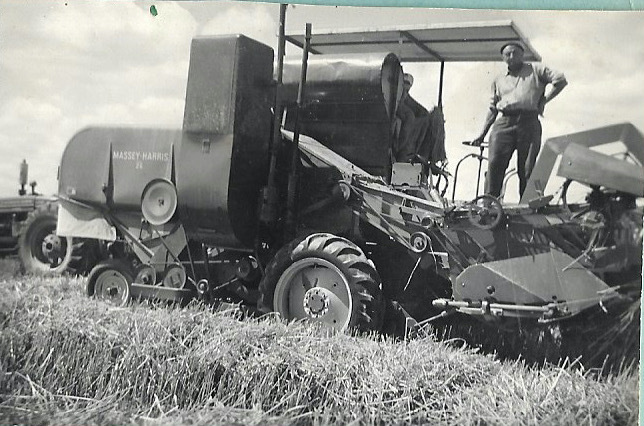

La ferme de Noël adopte des tracteurs et des moissonneuses-batteuses, modernisant ainsi ses méthodes de production. Ces équipements améliorent l’efficacité et réduisent la main-d’œuvre nécessaire

J’achetai ma première moissonneuse batteuse en 1952, une Mac-Cormick traînée, mue par un moteur à essence de 1m de coupe. Elle ne coupera toute la moisson que trois ans plus tard (photo ci-dessous). En 1960, je la remplacerai par une auto-motrice Massey-Harris automotrice à essence de de 2m40 de coupe. En 1965, elle fut vendue et nous fîmes une CUMA (coopérative d’utilisation du matériel agricole) entre Louis Vincent, Etienne Marlot (son beau-frère) et moi-même.

Gabriel, 1955

En 1972, la CUMA fut dissoute, et j’achetai une Massey 520 qu’Antoine vendra en 1985, faisant depuis faire la moisson par un entrepreneur.

Gabriel, 1955

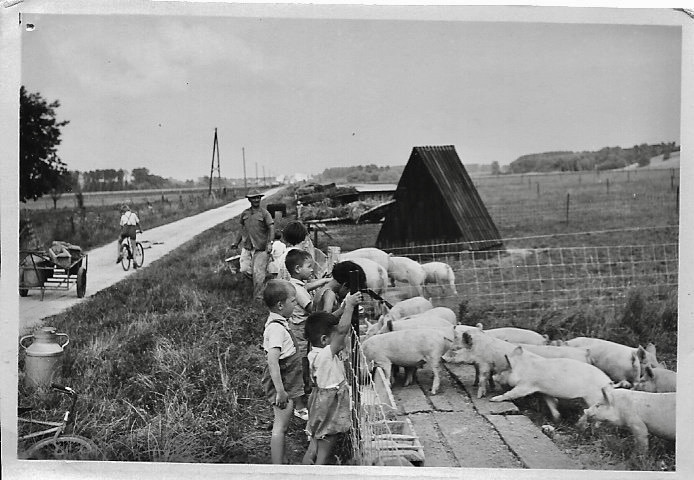

La fin du polyélevage

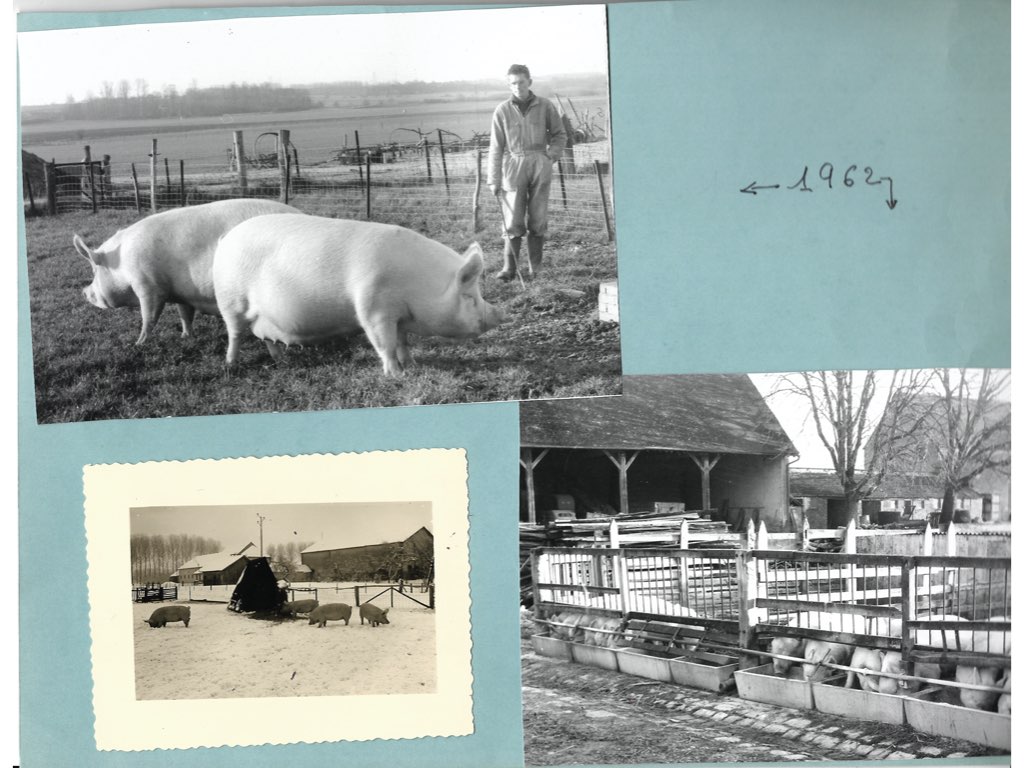

Après la guerre, le polyélevage perdure jusqu’en 1962. Les petits-enfants se souviennent d’accompagner leur grand-père Michel pour rentrer les vaches à l’étable. Gabriel se remémore avoir vendu son troupeau de vaches en 1962, marquant la fin d’une époque.

L’élevage de moutons, qui comptait 238 têtes en 1955, est vendu cette année-là. Une tentative de reprendre quelques moutons en 1960 n’a pas fonctionné, mais quelques brebis restent pour l’entretien des terrains.

La spécialisation dans l’élevage porcin

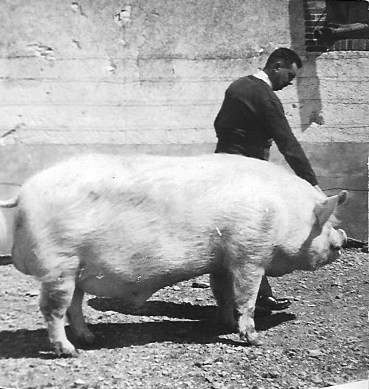

De 1925 à 1955, l’élevage porcin comprend 5 à 8 truies qui sont élevées pour valoriser le petit-lait issu de la fabrication du beurre. Les porcelets étaient engraissés et vendus aux charcutiers locaux.

Après la vente des moutons en 1955, Gabriel décide d’augmenter le nombre de truies et de moderniser l’élevage. Il aménage des cases de mise-bas et installe des lampes à infrarouge pour les nouveau-nés.

Gabriel introduit des techniques modernes, comme l’utilisation de chauffages d’appoint pendant l’hiver. Les truies sont surveillées de près pendant la mise-bas, et les porcelets sont placés sous des lampes chauffantes. Cette spécialisation demande beaucoup d’efforts, mais améliore la productivité.

Après quinze jours, les truies et leurs portées sont déplacées dans des parcs avec des cabanes en bois construites par Gabriel. Cette organisation permet de mieux gérer l’élevage et d’assurer le bien-être des animaux.

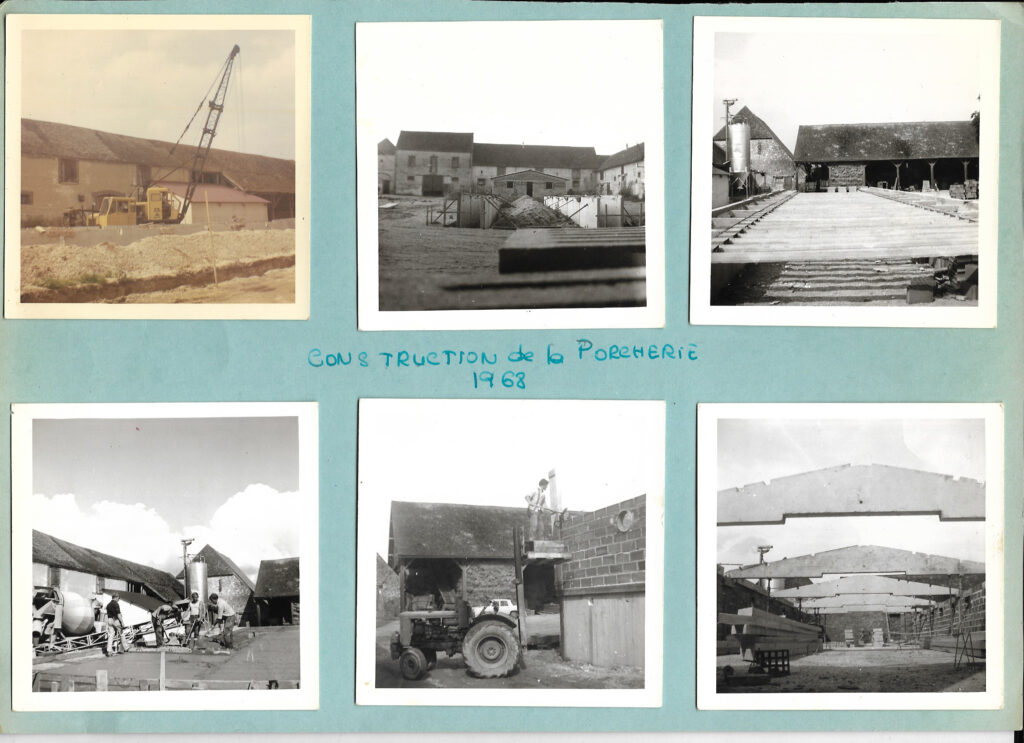

Évolution de l’élevage porcin : modernisation et croissance

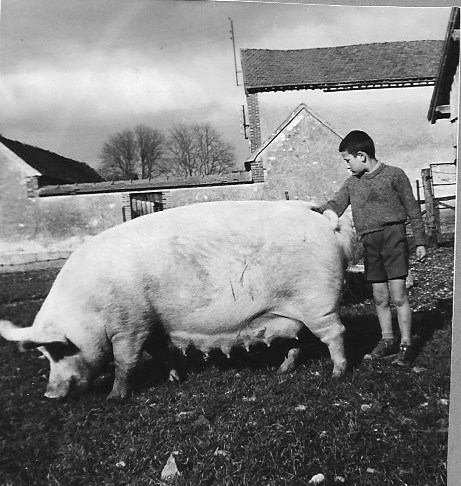

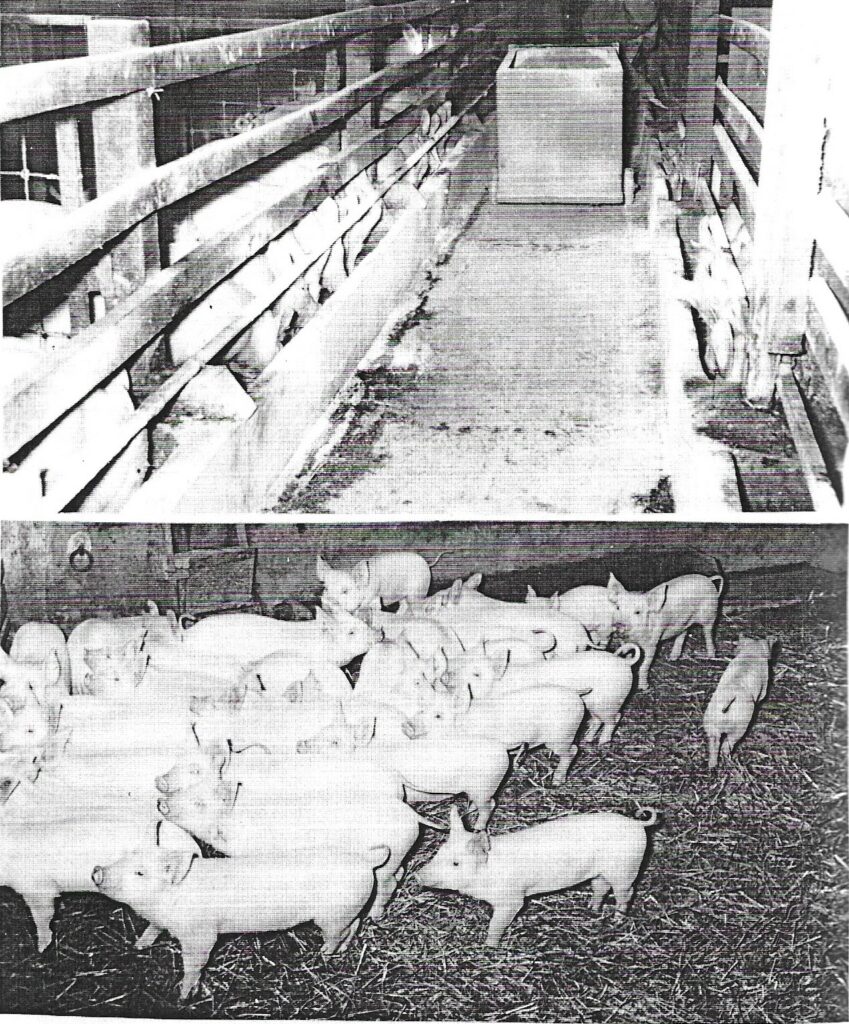

L’élevage porcin nécessite une main-d’œuvre importante, mais il fonctionne bien, même en hiver. Les porcelets sont sevrés dans des parcs, puis engraissés dans des espaces aménagés dans la vieille grange et la bergerie. La production augmente rapidement, soutenue par un contrat avec l’U.C.A.L.Y.N. pour la vente de nourrains.

En 1962, après la fermeture des porcheries d’engraissement de l’U.C.A.L.Y.N., Gabriel construit quatre niches en bois pour accueillir 40 porcs gras. Cela correspond avec la fin de l’élevage bovin : il aménage ainsi la bouverie et la vacherie en porcheries à litière accumulée. Un abri pour les truies gestantes est installé dans un hangar derrière les poulaillers.

Trois ans plus tard, un réfectoire couvert est construit pour les truies. Avec l’augmentation du nombre de truies, des cases supplémentaires sont aménagées sous un hangar neuf. La vacherie est partiellement convertie pour accueillir des nourrains, tout en gardant encore quelques vaches et un cheval. L’élevage atteint alors 70 truies.

Tous ces aménagements sont réalisés avec des moyens limités, en récupérant des matériaux comme des auges de la bergerie et du bois de scierie. Le travail est intense, entre le soin des animaux, l’enlèvement du fumier et la distribution de betteraves danoises pendant quatre mois chaque année.

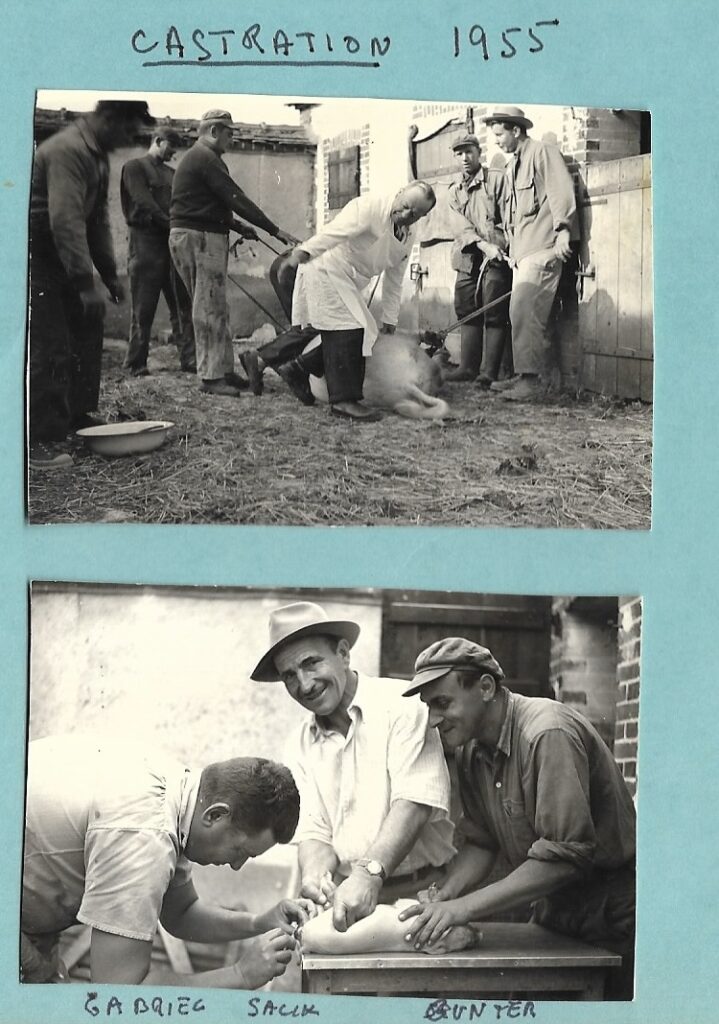

Jeunes, nous assistions parfois à la castration d’un verrat, geste qui nous impressionnait. A visée de consommation domestique, des porcs étaient aussi tués et découpés devant nos yeux d’enfant. Initiation !

L’introduction du maïs

Avant 1950, le maïs n’est pas cultivé en France. Grâce à de nouvelles variétés développées par l’INRA, la culture du maïs est introduite et adaptée au climat local. Les premières récoltes sont faites à la main et stockées dans des cribs, des structures en grillage pour le séchage (cf. photos ci-dessous).

Avec l’augmentation des surfaces cultivées, la ferme a investi dans un corn-picker pour mécaniser la récolte. Ce processus a évolué avec l’achat d’équipements plus modernes, facilitant le transport et le stockage des épis de maïs.

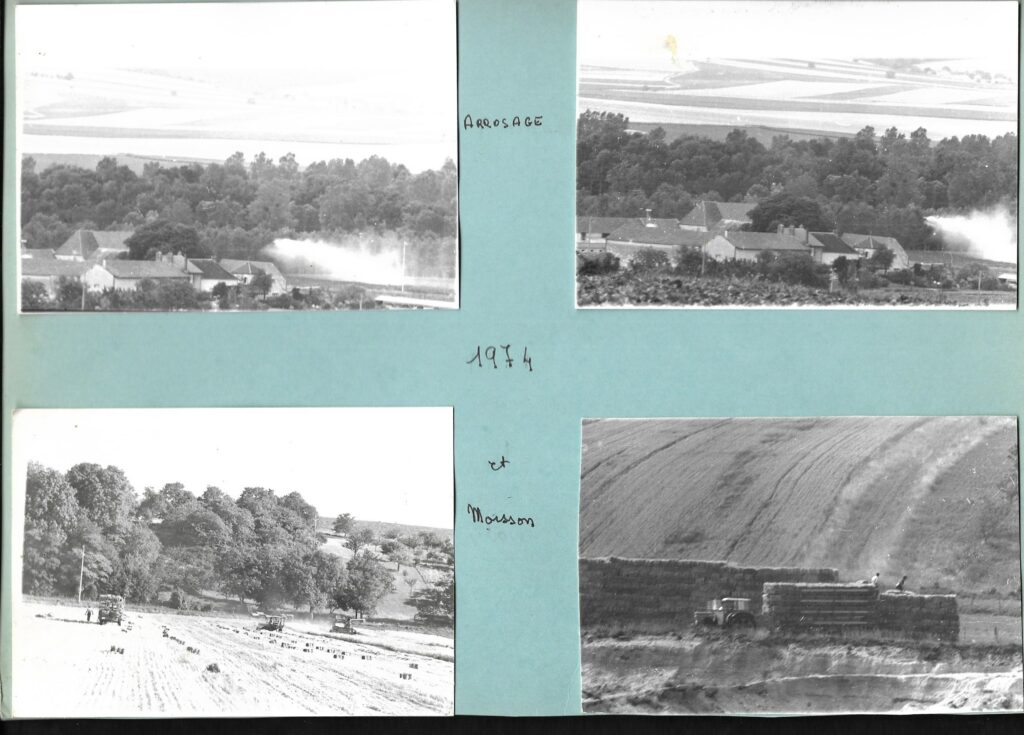

L’irrigation, introduite en 1965, permet d’obtenir des rendements plus élevés, notamment dans les terres basses. Cependant, des défis comme les gelées précoces et les maladies nécessitent des ajustements dans les pratiques culturales.

La diversification des cultures

La ferme diversifie ses cultures avec du blé, de l’orge, de l’avoine et des betteraves. Le blé voit ses rendements augmenter significativement au fil des années. L’orge et l’avoine sont progressivement remplacés par des cultures plus résistantes à la sécheresse.

Les betteraves à sucre ont connu des fluctuations, avec une mécanisation partielle des travaux. D’autres cultures comme les lentilles, les pois, et les pommes de terre ont été introduites à partir de 1975, marquant une période de transition et de diversification.

Engagement dans les organisations agricoles

Gabriel Leclercq s’est fortement impliqué dans les organisations agricoles, notamment en tant que président fondateur de la CAAPY et membre de l’Union Bétail Viande. Son engagement a marqué l’histoire de la ferme et de la région.

Papa s’impliqua beaucoup dans les organisations agricoles après avoir été formé par la JAC ( Jeunesse Agricole Chrétienne). Il fut membre de la Chambre d’agriculture et s’investit beaucoup au niveau de l’élevage porcin. Président fondateur de la CAAPY (Coopérative Agricole d’Abattage du Port de l’Yonne), qu’il présida jusqu’à la fin en 1975, il fut aussi président de l’Union Bétail Viande au niveau national”. [Note : c’est l’époque où il prend de l’envergure et où il fait de nombreux déplacements à Paris.]

Antoine, 2021

La fin de la porcherie et la retraite

En 1971, Gabriel créa une société de fait avec Philippe. Décidant d’arrêter la porcherie suite à des mauvais résultats, il dissout la société de fait en 1975. Il prit sa retraite en 1982. Entre-temps, en 1975 revenant sur l’exploitation et n’ayant pas de place pour moi sur sa ferme (il ne voulait pas licencier des ouvriers qui avait travaillé pour la ferme depuis de nombreuses années), il me propose de redémarrer la porcherie, proposition que j’acceptais car je ne me voyais pas travailler ailleurs qu’à la ferme de Noël.

Antoine, 2021