L’enfance au château de Beauvoir

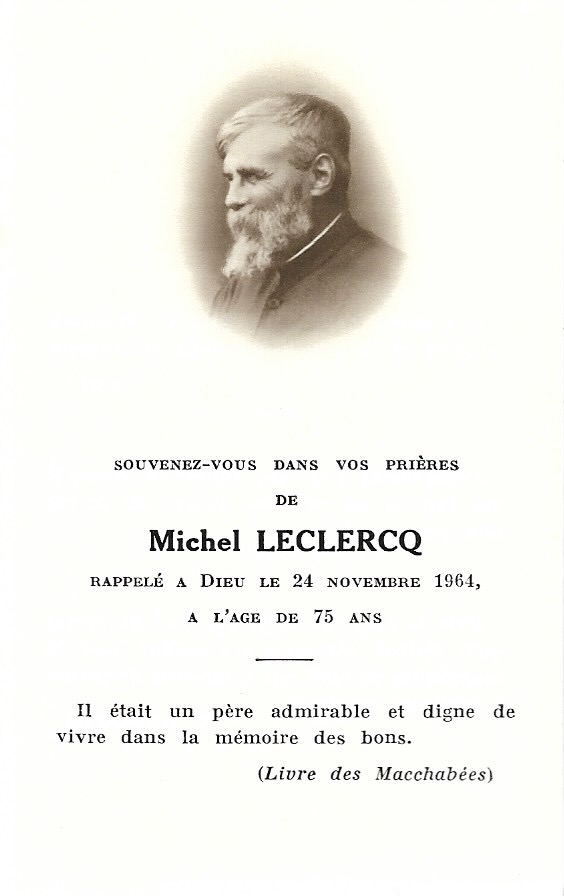

Michel Leclercq, naît le 5 juin 1889, au château de Beauvoir-Wavans. Il est le deuxième d’une fratrie de trois enfants, avec un frère aîné Maurice (1884) et une sœur cadette Colette (1891).

Les deux autres, à gauche, sont probablement leurs cousins mais lesquels?

Les études à Amiens puis en Belgique

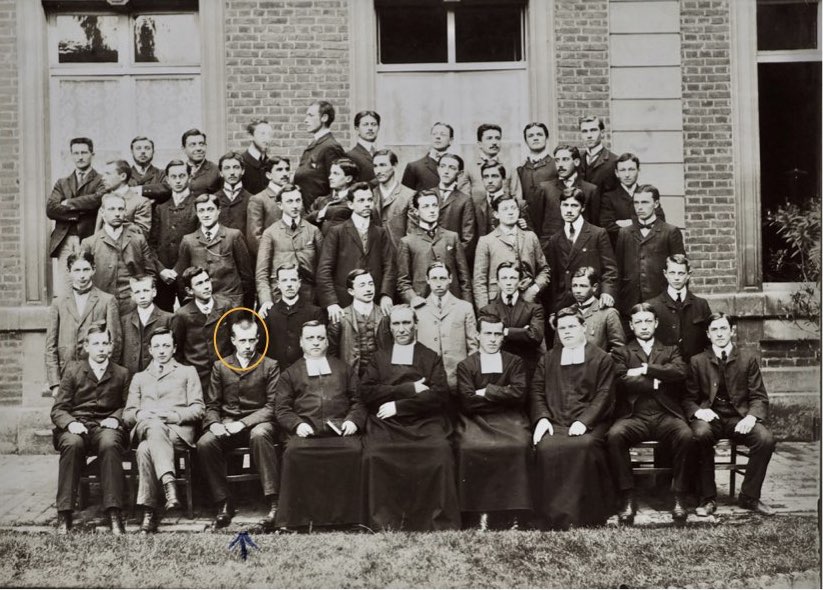

Il reçoit d’une gouvernante ses premiers enseignements puis fait ses études secondaires chez les frères des écoles chrétiennes, d’abord au pensionnat Saint-Joseph à Amiens. Après l’exode des Frères hors de France amorcé dès 1881 avec les lois laïques de Jules Ferry, la loi « Combes » du 7 juillet 1904 interdit toute activité d’enseignement aux religieux sur le territoire français. Michel Leclercq poursuit ensuite sa scolarisation en Belgique à Froyennes et passe son baccalauréat en 1907

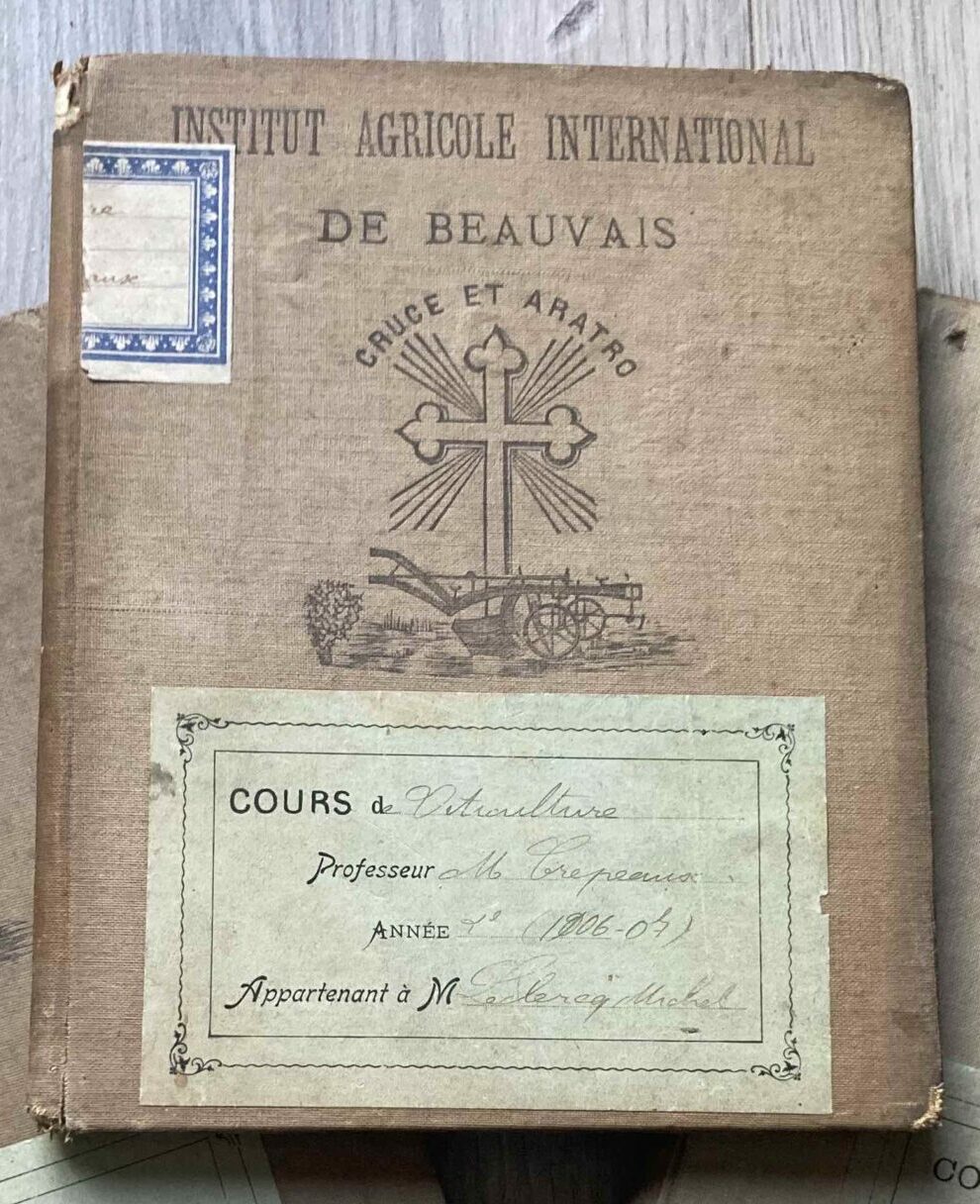

La formation à l’Institut Agricole de Beauvais

Reçu au concours d’entrée de l’Institut Agricole de Beauvais, il y entre à l’automne 1907. Brillant élève, il est major de sa promotion pendant ces trois années d’étude.

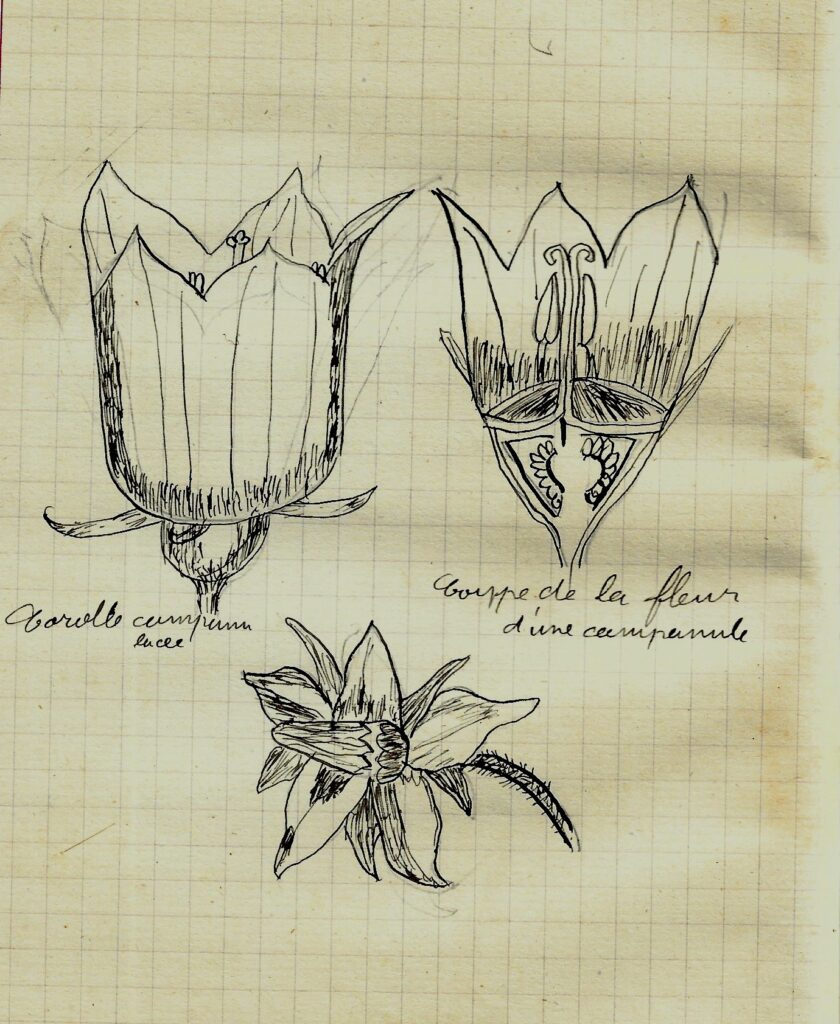

Michel nous a laissé de magnifiques carnets scrupuleusement remplis lors de ses études à Beauvais. Ce sont des chefs d’œuvre en matière d’enseignement, d’écriture et de dessin.

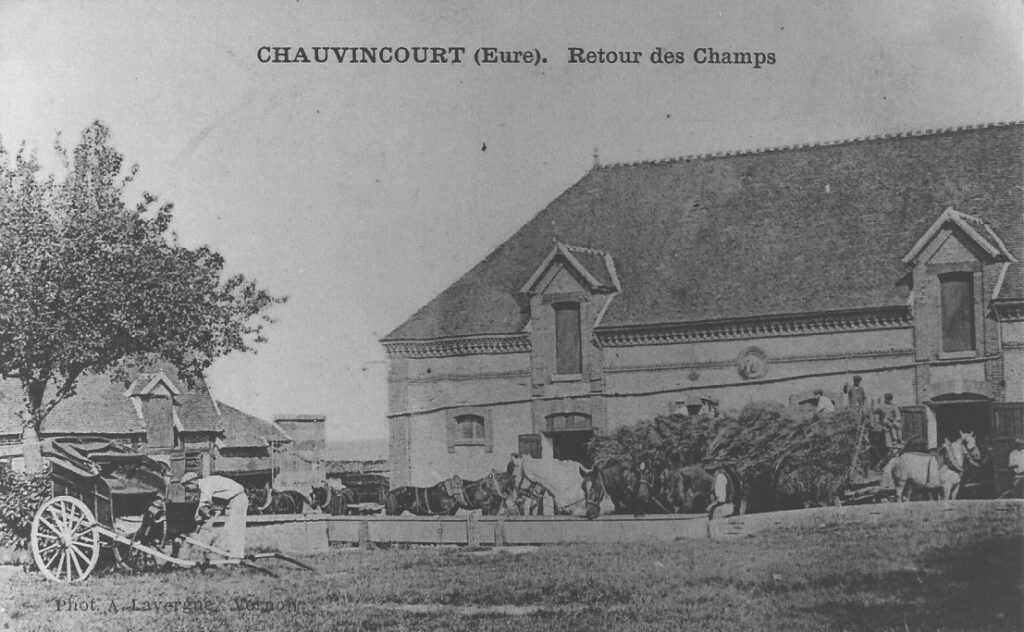

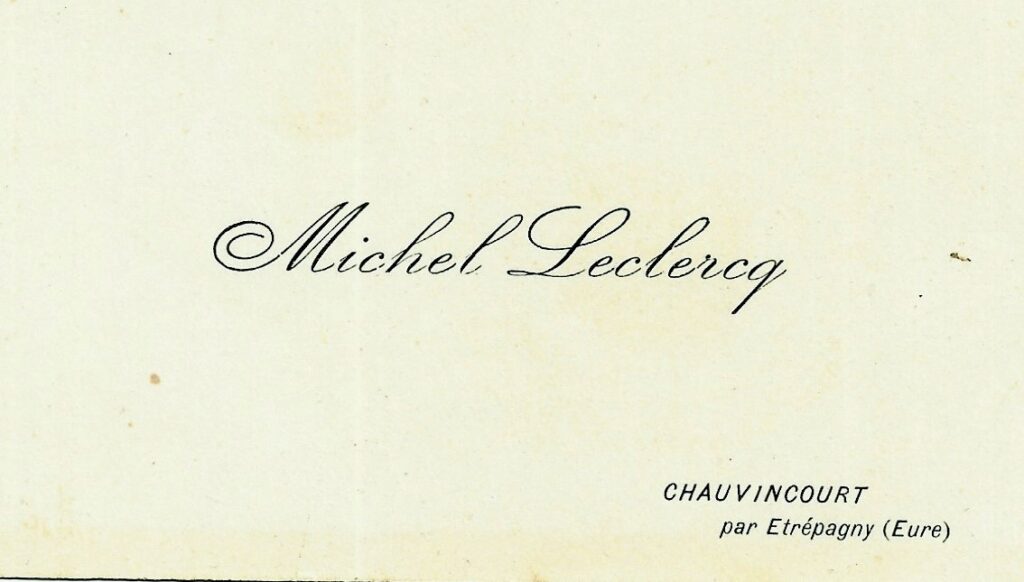

La ferme de Chauvincourt

Michel choisit de ne pas reprendre l’exploitation agricole jouxtant le château de Beauvoir qui lui paraît trop petite. Grâce à un prêt de sa tante Blanche née Deleau, femme de Louis Leclercq, frère de son père Florent, il reprend en fermage une exploitation de 240 hectares à Chauvincourt-par-Etrepagny (Eure) après la moisson de 1912.

Le service militaire et la mobilisation

Il fait son service militaire dans l’artillerie et termine deuxième classe. Mobilisé en août 1914, il rejoint le fort de Maubeuge. Il y est fait prisonnier, fin août 1914, lors de la déroute française et passe la guerre prisonnier. Après six mois passés dans les mines, sa santé est très altérée. Il est envoyé dans une petite ferme de la région de Munster où il reste 3 ans et demi.

Du retour à la ferme de Chauvincourt vers une nouvelle destinée

Il retrouve Chauvincourt en décembre 1918. Son père, Florent, a tenu l’exploitation pendant ses quatre années de son absence. A cause d’un différend avec les propriétaires, il résilie le bail après la moisson de 1919 et revient s’occuper momentanément de la la ferme du Château de Beauvoir.

Michel aurait pu rester à Chauvincourt , comme en témoigne la carte de visite qu’il a fait faire à son nom. Mais après la guerre, les conditions de reprise de la ferme lui ont paru trop élevées pour qu’il investisse dans cette ferme.

Nous aurions sans cela pu devenir normands !

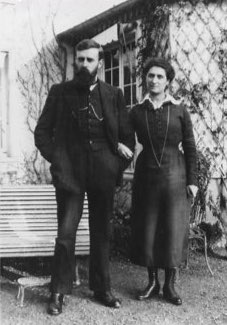

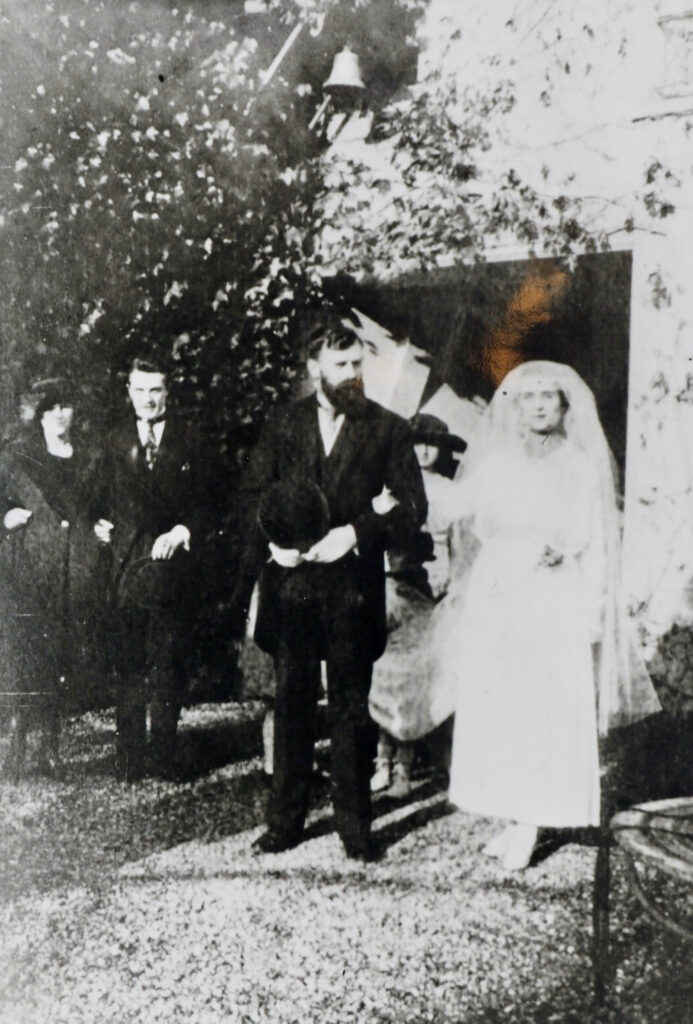

1921 – Le mariage et l’achat de la ferme de Noël

En juillet 1920, il fait la connaissance de Germaine Chamard, à Sens, chez un ancien condisciple de Beauvais, Georges Hurpeau, marié à une cousine de Germaine. Ils se marieront le 17 novembre 1920.

Ils habitent Beauvoir pendant 10 mois durant lesquels ils recherchent une exploitation. Ils arrivent fin juillet 1922 à la ferme de Noël, à Brienon-sur-Armançon, dans l’Yonne.

1921-1939 le développement de la ferme

Michel Leclercq a consacré une vingtaine d’années à construire et organiser une ferme laissée à l’abandon en 1921. Tout était à faire : acheter le bétail, acquérir le matériel agricole, nettoyer et rénover les bâtiments, recruter des ouvriers compétents, tenir les comptes…

Il a fallu attendre 1936 pour que la ferme soit électrifiée !

Sa formation, acquise au début du siècle, lui a donné les clés pour en faire une exploitation de polyélevage et de polyculture, décrite en détail dans son mémoire. Même s’il savait que l’agriculture allait évoluer avec l’arrivée des premiers tracteurs, il est resté fidèle à une approche classique. Il a veillé à maintenir la complémentarité entre tous les acteurs et à diversifier la production, garantissant ainsi l’autonomie de la ferme.

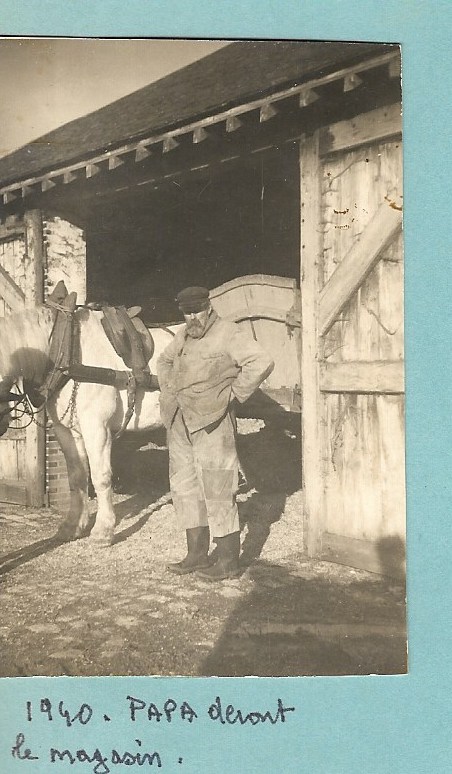

La ferme pendant la Seconde Guerre mondiale

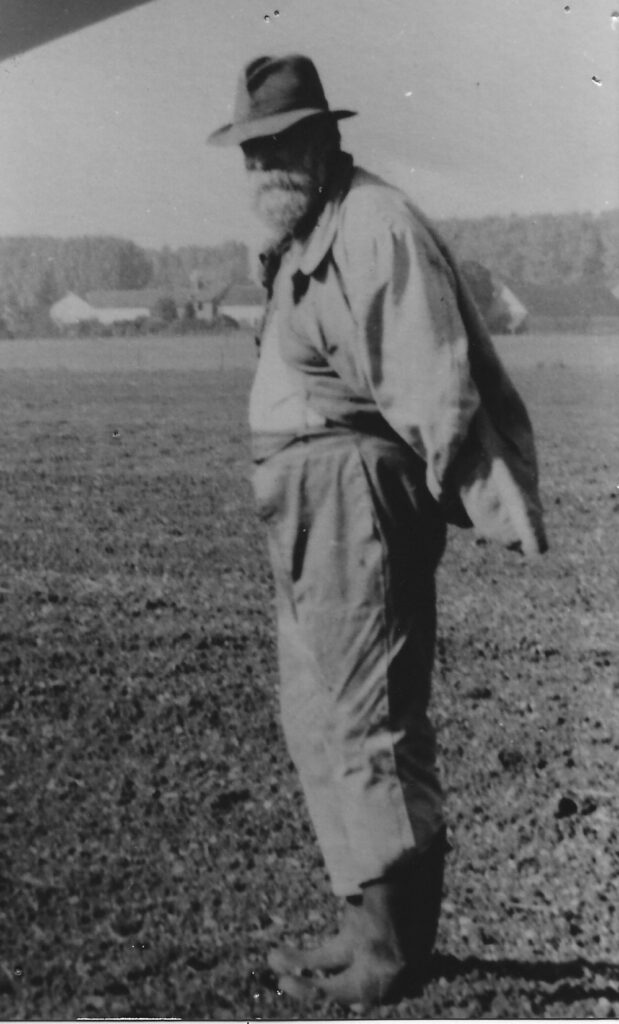

Fin août 1939, malgré ses 50 ans et son grade de deuxième classe, il est mobilisé à Troyes pendant trois mois dans la défense passive. Il part le 29 août 1939 avec des hommes de sa classe surnommé les « demi-centenaires » pour creuser des tranchées et abris. Dès cette date, il ne portera plus sa grande barbe que nous lui avions connue jusqu’alors. Il est ainsi obligé de se raser les joues pour permettre au masque à gaz de bien adhérer. Il ne la laissera jamais repousser totalement : il la porte ensuite taillée en pointe comme vous l’avez connu les uns et les autres.

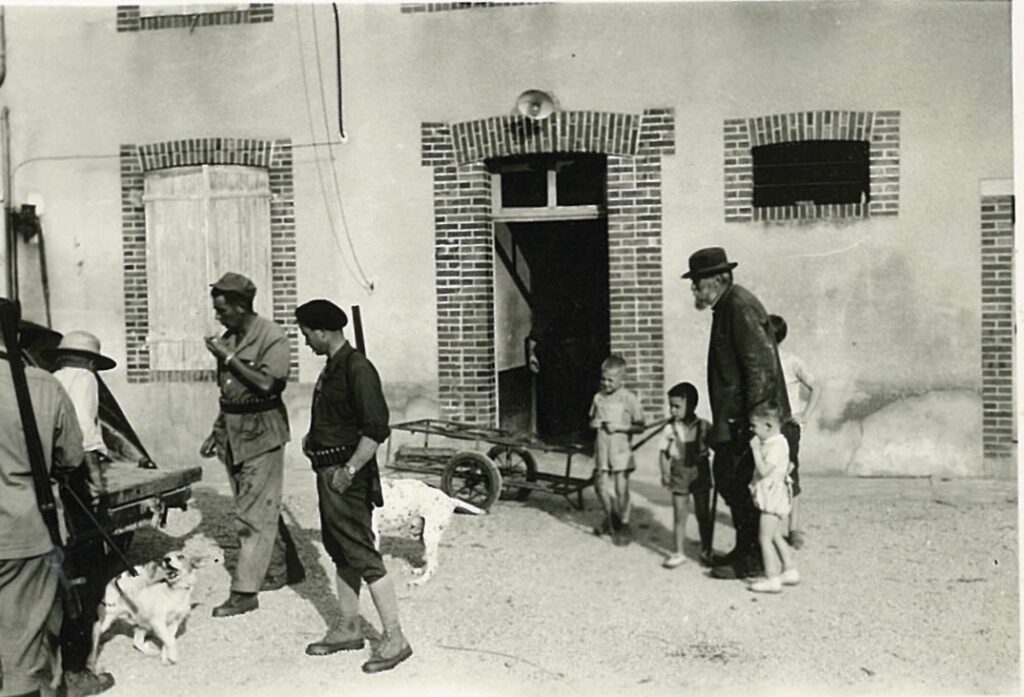

En juin 1940, après avoir envoyé sa femme et ses enfants en Corrèze avec l’auto, il conduit en exode un convoi de onze véhicules attelées de quinze chevaux, avec les familles d’ouvriers, soit vingt-sept personnes. Rapidement rattrapé par les troupes allemandes , il ne sera absent de sa ferme que quatre jours.

La Seconde Guerre mondiale à la ferme de Noël est détaillé dans cet article.

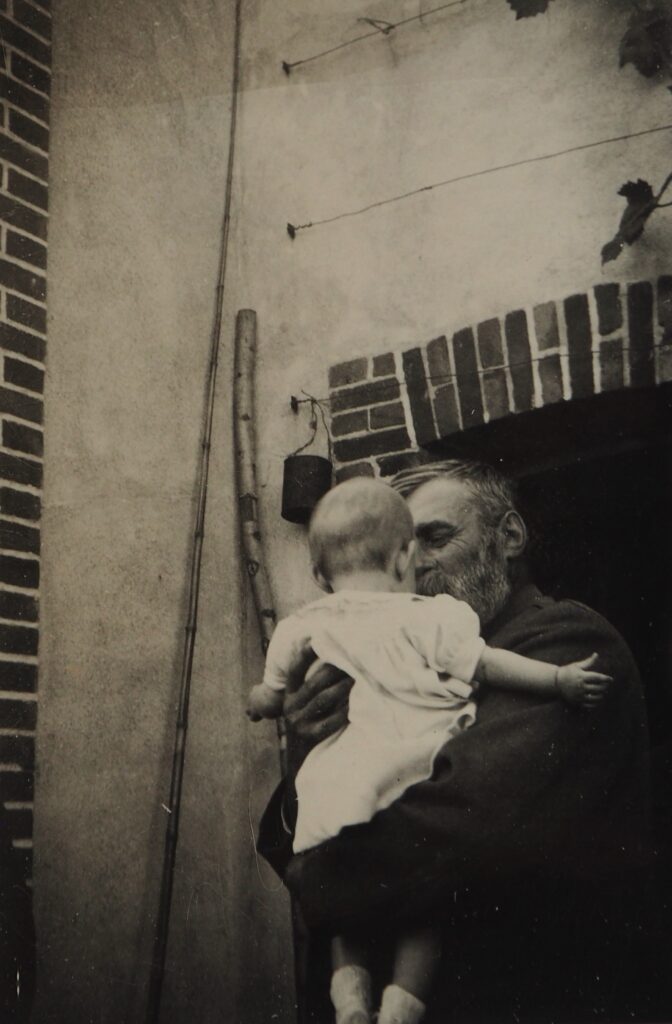

La transmission à Gabriel, le mariage de ses trois enfants et le grand-père

Pour cause de santé dès la fin de l’année 1945, il abandonne la conduite de l’exploitation à son fils Gabriel. Par ailleurs, la peur du communisme l’incite à partager ses terres , à chacun de ses trois enfants :

- Gabriel hérite des bâtiments de la ferme et des terres à cultiver ;

- Françoise reçoit une partie le long de la rivière et une partie de terres cultivées ;

- Jacqueline récupère les carrières. Elle les vendra après son mariage au voisin, le père Moreaux. C’est à cet endroit qu’il y a l’exploitation actuelle des cerfs de Saint Loup.

Cette transmission ne l’empêche pas de poursuivre la comptabilité de la ferme jusqu’à sa mort. Michel décède le 24 novembre 1964. Il est inhumé au cimetière de Brienon-sur-Armançon.

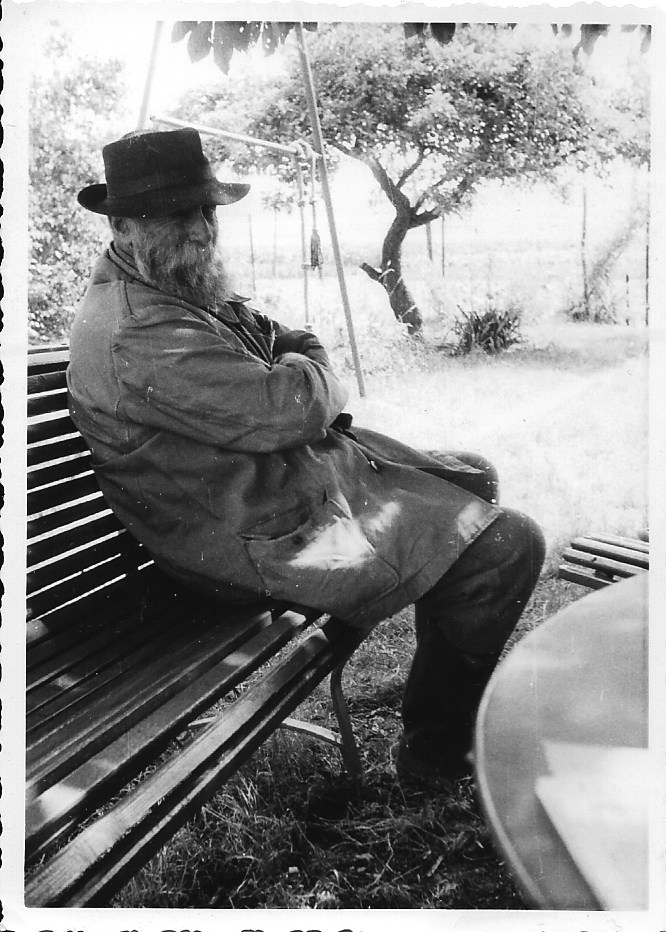

Quel homme se cache derrière sa haute stature et sa grande barbe ?

Homme juste, doté d’une grande autorité, teintée d’une grande bonté, il détestait sortir de chez lui. En dehors de la messe du dimanche, il était rare de le voir à Brienon, comme le décrivait son fils Gabriel.

Nous gardons le souvenir d’un grand-père à la stature impressionnante, une figure marquante pour les petits-enfants que nous étions. Sa grande taille, sa voix grave et sa longue barbe, peu propice aux embrassades, nous inspiraient autant d’admiration que de respect.

Les séquelles de la guerre et ses problèmes de santé faisaient qu’il quittait rarement son fauteuil du salon, placé près de la fenêtre donnant sur la cour. De là, il observait avec attention l’activité de la ferme, alors dirigée par son fils Gabriel. Chaque jour, après le repas annoncé par la cloche, il s’installait pour écouter la radio : les informations de 14h et le cours de la bourse, rythmaient son après-midi. À ses côtés, un « creuset sur pied en porcelaine » lui servait de crachoir, nécessaire à cause de la bronchite et de la dilatation des bronches héritées de sa période militaire.

Michel ne parlait pas beaucoup, contrairement à sa femme Germaine, et participait peu aux agapes familiales. Il commençait son repas avant enfants et petits-enfants, puis nous quittait discrètement, saluant tout le monde avant de monter dans sa chambre. Les photos de famille le montrent parfois entouré de la ribambelle agitée que nous formions, mais il semblait plus à l’aise lorsqu’il accompagnait un seul enfant à la fois, comme lors des promenades dans son jardin ou sur le chemin de la traverse, en direction du parc à cochons, souvent en compagnie de Salik, le porcher.

Dominique Leclercq, né en 1950, se souvient avec émotion des moments partagés avec son grand-père Michel : atteint d’une maladie à l’âge de 12 ans, il dut interrompre sa scolarité à Joigny, où il était pensionnaire. Resté seul à la ferme de Noël, ses parents étant pris par les travaux de la ferme, il fallait l’occuper.

Chaque jour, son grand-père l’emmenait dans les bois de la ferme, et ensemble, ils faisaient un herbier. Ces moments restent gravés dans sa mémoire comme un temps béni qu’il n’a jamais oublié. « Un grand-père pour lui. »

Cet herbier, témoin de leur complicité, demeura longtemps dans le grenier de la ferme. Dominique le retrouva des années plus tard, les feuilles abîmées par le temps et les rongeurs.

Michel Leclercq était très précis et minutieux. Pour illustrer cela, remontons le temps lorsqu’il suivait sa formation en agronomie. Le carnet de botanique est un chef-d’œuvre que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien.

Malgré l’impressionnante stature qu’il dégageait et la crainte qu’il suscitait parfois , nous l’aimions profondément. Ces moments passés à ses côtés, à lire ou à marcher, restent parmi les souvenirs les plus précieux que nous gardons de lui.

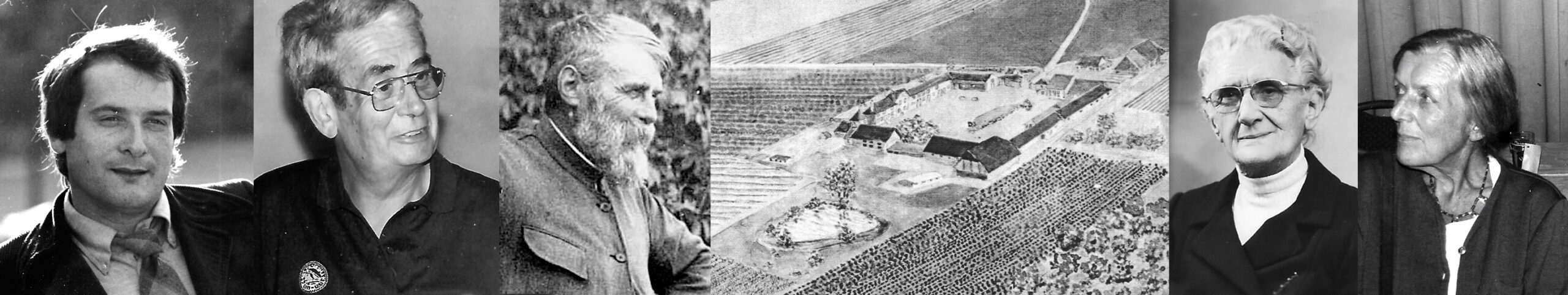

au premier rang , Philippe, Vincent, Benoît et François

au deuxième rang, Laurent, Antoine, Marie et Dominique

au dernier rang, Anne, Germaine (Bonne Maman) tenant Denis, Michel (Bon Papa) et Sylvie