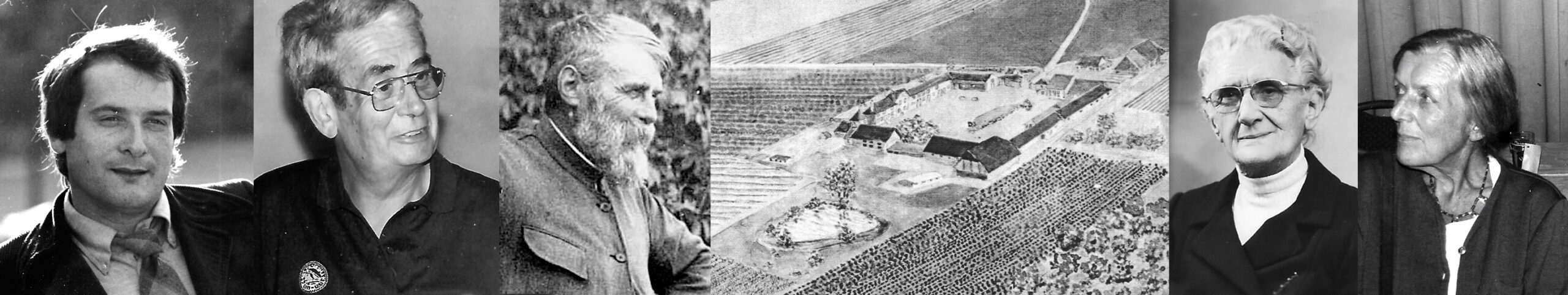

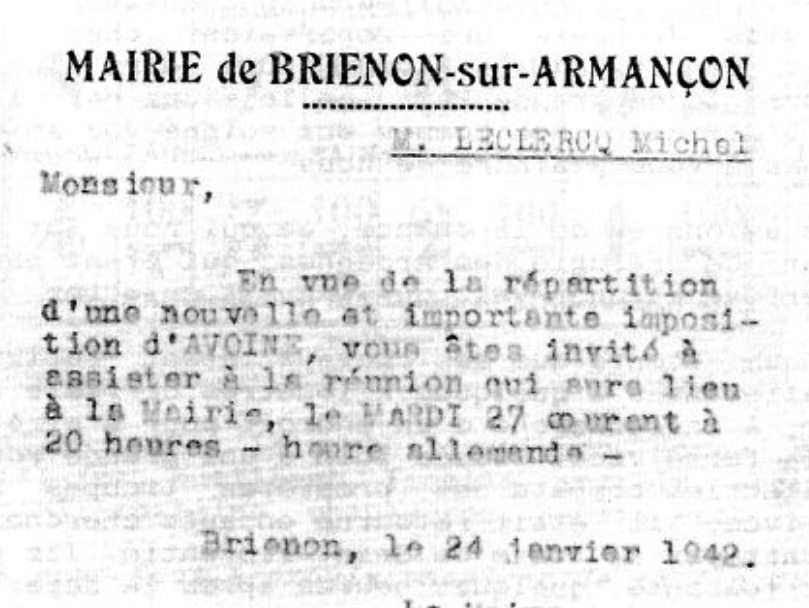

Extrait du livre sur La ferme de Noël à travers les âges, par Gabriel Leclercq

La déclaration de guerre

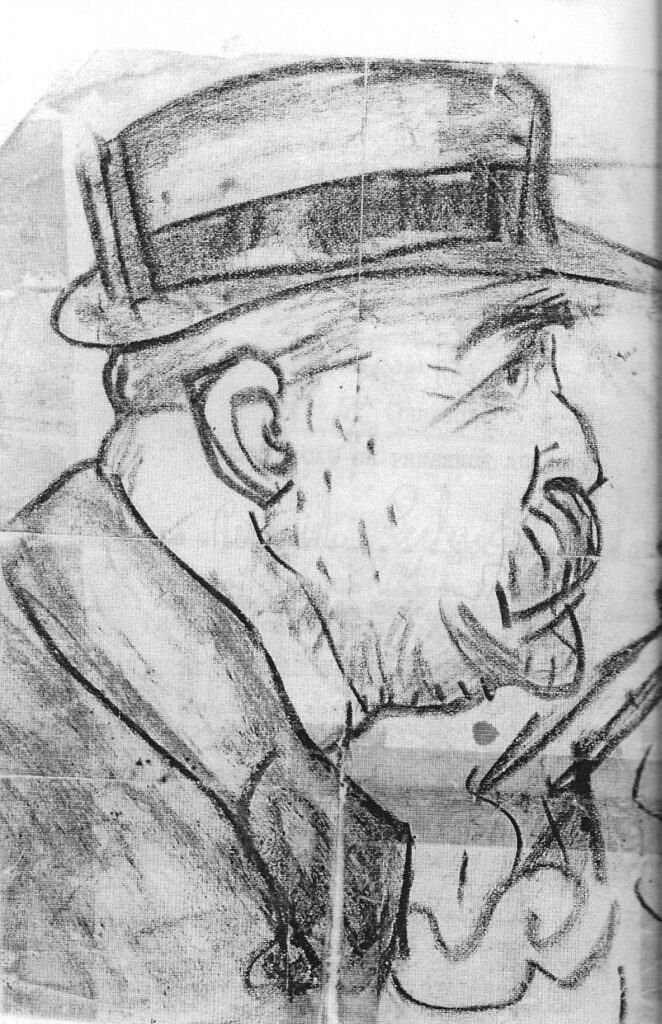

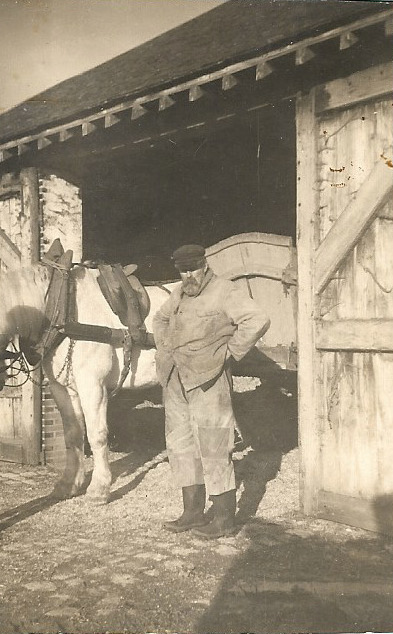

Michel Leclercq, croquis réalisé à Troyes en septembre 1939, par un camarade, lorsqu’il dut couper sa barbe

3 septembre 1939, premier jour de la mobilisation générale. Jean Le Berger et Gustave Blomme, le premier charretier, sont appelés. Mon père, Michel Leclercq, malgré ses 50 ans n’échappe pas à la mobilisation. Le 29 août 1939, il part à Troyes dans la défense passive creuser des tranchées et des abris avec des hommes de sa classe surnommés les « demi-centenaires. » Il fut obligé de se raser les joues pour permettre aux masques à gaz de bien adhérer. Il ne portera plus sa longue barbe que nous lui connaissions. Il la portera taillée en pointe comme vous l’avez connu, les uns et les autres.

Je me présente, Gabriel, fils de Michel Leclercq, propulsé à l’âge de 17 ans à la tête de la ferme et du personnel qui, loin d’être diminué par les départs aux armées, restait le même. Papa ne pensait pas être rappelé vu son âge, mais face à la menace d’un conflit, il avait demandé à des ouvriers de Brienon de venir au cas où la guerre éclaterait. Si mes souvenirs sont bons, je devais avoir onze ouvriers et deux vachères. Je n’y connaissais rien. Il me fit durant quelques jours de nombreux papiers. Je ne savais plus où donner de la tête et je n’avais personne sur place à qui demander conseil, à l’exception du père Martine. Pour les choses moins urgentes, il m’arriva de demander conseil à Monsieur Marlot.

Nous étions en plein travaux d’automne et le travail ne manquait pas. Il y avait les fumiers à finir de charrier, les derniers déchaumages à terminer, les labours pour les semis d’automne à faire, les troisièmes coupes à faner. Ce dernier travail fut mon plus grand souci. Faire « râteler » au bon moment et rentrer le foin quand il n’est ni trop tôt sec ni pas assez. La tâche fut loin d’être évidente pour quelqu’un qui n’y connaissait rien.

Pousser le manche du semoir du matin au soir était épuisant pour le fils à papa que j’étais !

Pour les moutons, le père Lerat, un homme de toutes mains, s’occupa des soins en bergerie. Mes sœurs, Françoise et Jacqueline, menèrent les bêtes au champ, non sans mal. Puis vient l’arrachage des betteraves, des semis d’escourgeon ainsi que des premiers semis de blé. Il faisait beau mais ce ne fut pas le cas pour la deuxième période où il plut tous les jours jusqu’à la mi-décembre. Le 3 octobre 1939, Papa fut de retour à mon grand soulagement. Je redevins un simple exécutant.

Quand les Polonais, Jean et Panko, furent mobilisés dans la légion polonaise et participèrent à l’expédition de Narvik, je me retrouva promu au grade de premier charretier. Je garde de bons souvenirs de ces semailles de printemps. Ce n’était pas très droit : on ne s’improvise pas premier charretier du jour au lendemain. Pousser le manche du semoir du matin au soir était épuisant pour le fils à papa que j’étais !

Les foins commencèrent sans trop de difficulté. Le beau temps nous aidait et l’équipe de vieux fut renforcée par l’embauche d’André Ulrich. C’est avec André, soit dit en passant, que j’appris la plus grande partie de ce que je sais faire aujourd’hui, que ce soit en bien ou en mal.

Le 11 mai 1940, la guerre changea de visage : ce fut l’entrée des Allemands en Belgique. Je me souviens de cette fameuse nuit où débuta une offensive et où, pour la première fois, j’entendis des explosions de tirs de la DCA de la base de Chemilly. J’étais loin de me douter que ce n’était qu’un début. J’en entendrai bien d’autres, d’intensité différente, lors de mon séjour à Linz, en Autriche, qui dura 2 ans.

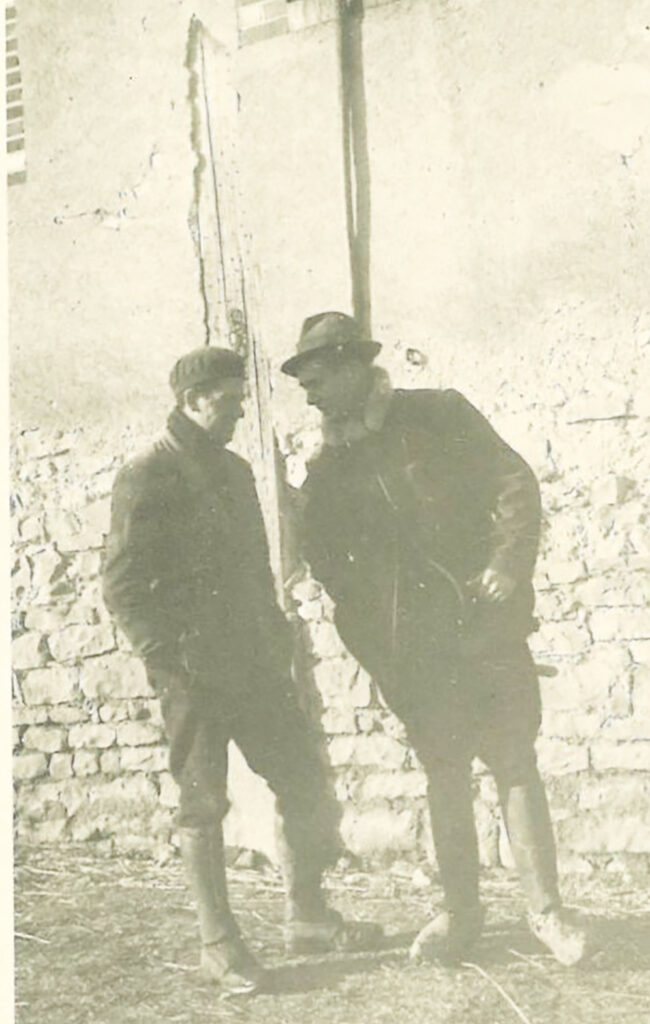

Les premiers réfugiés belges arrivèrent. Nous logeâmes une femme et son fils de mon âge dans le pavillon à l’entrée de la ferme. Ce dernier travailla par la suite plusieurs mois à la ferme. Puis ce fut l’arrivée de Monsieur Giltaire, un veuf accompagné de sa mère et de ses trois filles, dont l’aînée avait une dizaine d’années. Il était cultivateur dans les environs de Rethel. Il arriva avec ses deux juments attelées sur un chariot à quatre roues, avec toute sa famille et tous ses bagages empilés dedans, le troisième cheval attaché derrière. Il restera deux ans et demi à la ferme jusqu’au jour où les Allemands les autoriseront à rentrer dans leur exploitation située dans « la zone interdite ». C’était un éleveur expérimenté. J’ai souvent profité de ses conseils et pour papa il fut d’un grand secours. Il pouvait compter sur lui et lui demander dans certaines occasions de le remplacer comme par exemple aux réquisitions des chevaux. La famille Giltaire nous quittera à l’automne 1942 avec leurs deux chevaux ainsi que « Charlot » né à Noël d’une de ses juments.

L’exode

À Brienon c’était un défilé ininterrompu de réfugiés fuyant l’avance allemande. L’ambiance était à la panique.

L’approche des troupes allemandes et les nouvelles souvent contradictoires (« ils ont contourné Paris », « ils sont à Melun »), amenèrent papa à penser qu’il nous faudrait évacuer aussi. Son camarade Londos, un ancien de l’institut Agricole de Beauvais qui habitait la Marne, était arrivé avec sa famille, à l’exception de Jean et Marc qui arriveront trente-six heures plus tard avec une remorque traînée par un tracteur. Tous ces événements renforcèrent mon père dans sa décision et il commença à en prévoir le déroulement.

À Brienon, c’était un défilé ininterrompu de réfugiés fuyant l’avance allemande par tous les moyens possibles. La panique gagnait du terrain. Monsieur Giltaire, Monsieur Londos et Papa décidèrent de se préparer pour un départ imminent. Monsieur Londos dont le beau-père d’une de ses sœurs, avait une maison de campagne, surnommée « La Perche », à une vingtaine de kilomètres au Sud-Est de Brive, proposa à Papa de l’y emmener.

Fuyant les armées allemandes, une foule innombrable de réfugiés s’avance vers le Sud de la France, obstruant les routes où se désagrègent les restes des troupes françaises battant en retraite. (source : Paris Match)

Que fallait-il emmener ? Que laisser que l’on ne reverrait plus peut-être ?

Papa décida que Maman (Germaine), Françoise, ma sœur, et Pétunia, la préceptrice de Françoise et Jacqueline, ainsi que moi-même partirions avec Maman en 302 Peugeot. Nous ferions convoi avec Monsieur Londos. Jacqueline, quant à elle, était partie avec notre cousin Michel Chapuis qui se trouvait à la ferme de Noël. Tous les deux furent emmenés par Henri Leclercq, originaire d’Arras, qui lui aussi était passé avec toute sa famille pour rejoindre Tante Colette Chapuis à Moulins.

Papa décida de partir seul avec le personnel. Maman fit son possible pour que nous partions avec lui mais rien à faire. Quand Papa avait décidé quelque chose, il fallait exécuter. Commencèrent alors les préparatifs. Que fallait-il emmener ? Que laisser que l’on ne reverrait sans doute pas ? Si cela ne posait pas de problème à cette époque, avec le recul je pèse le poids que cela devait représenter pour les parents. Abandonner presque tout ce que l’on a, sans savoir quand et comment on le retrouverait.

Les nouvelles étaient de plus en plus alarmantes. Le 14 juin en début d’après-midi, un coup de téléphone de la mairie, sous ordre de la Préfecture, conseilla aux habitants de partir de suite. Cet après-midi là restera gravé dans ma mémoire. Papa décida que nous partirions en fin d’après-midi avec l’auto et les Londos et qu’il partirait ensuite à la tombée de la nuit avec tout son monde. Les ouvriers habitant Brienon avaient demandé de partir avec lui. Ce fut également le cas de Martine et du Père André.

Imaginez la cour de la ferme avec trente-cinq personnes plus ou moins paniquées s’affairant à remplir des tombereaux, des charrettes et des autos. Papa resta très calme, comme souvent dans ces occasions, veillant à ce que rien d’essentiel ne soit oublié. Il évita également une surcharge de voiture, ce qui était souvent le cas des Polonais qui ne voulaient rien laisser.

Le convoi se composait ainsi:

- en tête, un tombereau avec un cheval conduit par le père André, avec Sabine, la femme de chambre ;

- suivi par Papa avec le tombereau à pneus, le seul qu’il y avait à cette époque. Celui ci contenait son fauteuil, la malle en bois de l’ancienne auto avec dedans l’argenterie, ses papiers et de la nourriture ;

- puis une gerbière conduite par le père Lerat avec du foin en bottes et des sacs d’avoine, le tout bâché ;

- le tombereau suivant était conduit par Catherine et sa sœur Thérèse avec de la vaisselle et de la nourriture ;

- ensuite, le copain d’André menait un tombereau qui contenait des harnais de rechange, du petit outillage, des scies, des pelles, des pioches, des masses, …

- derrière, une gerbière conduite par Jean avec Maria, avec sous une bâche des matelas et divers ustensiles pour faire boire et manger les chevaux ;

- puis un tombereau conduit par Lepigeon (le berger) et Octave contenant des poules et des lapins.

- venait ensuite une gerbière conduite par Martine avec à son bord sa femme, ses quatre enfants et leurs affaires.

- le tombereau suivant était conduit par le Belge et sa mère.

- une autre gerbière avec Lucien et Maurice et des sacs de grains.

- et pour fermer le convoi, Monsieur Giltaire avec son chariot, ses trois chevaux, sa mère et ses quatre filles.

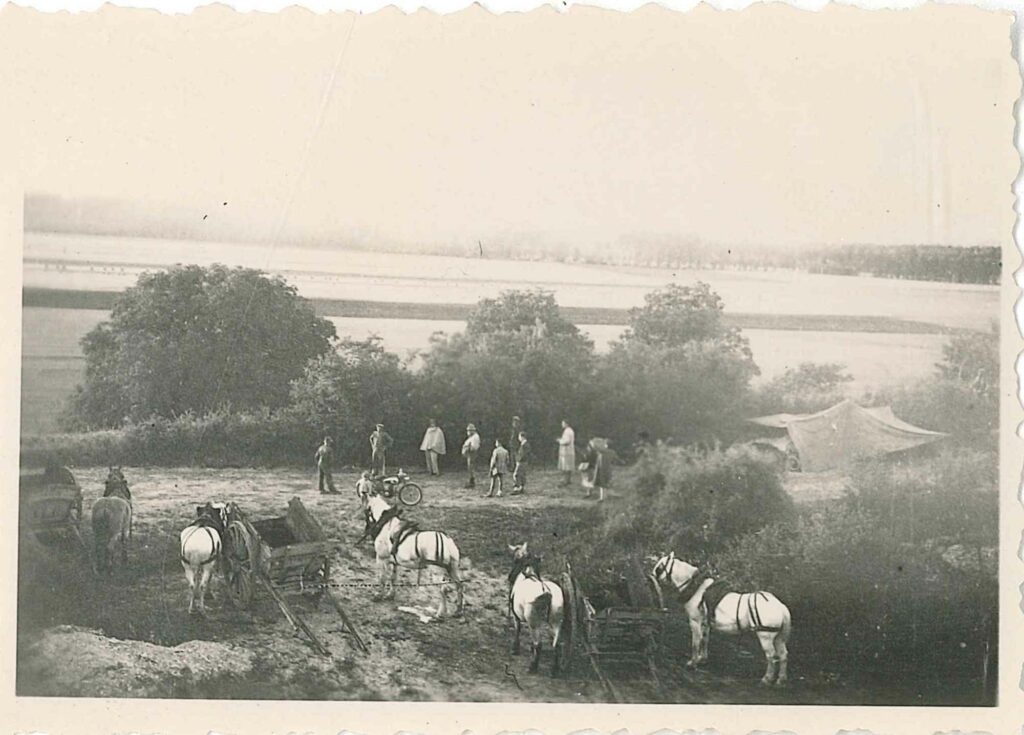

Imaginez un peu ce convoi de 11 véhicules, 15 chevaux et 27 personnes en file indienne ! Il se noiera dans le flot de réfugiés et de l’armée en déroute… Le tout dans une pagaille qu’il faut avoir vécue pour pouvoir l’imaginer vraiment.

Pour moi en dehors de la peine de laisser Papa derrière, c’était un peu l’aventure.

Revenons à la ferme où les derniers chargement se terminaient. Papa fit lâcher les vaches aux prés ainsi que les moutons et, après avoir fermé les portes de la cuisine il donna l’ordre du départ. Imaginez ce convoi de onze véhicules avec quinze chevaux et vingt-sept personnes en file indienne sur notre chemin ! Pour la suite, il se noiera dans le flot de réfugiés de l’armée en déroute, le tout dans une pagaille qu’il faut avoir vécue pour l’imaginer vraiment. Papa laissait tout, je dis bien tout. Sa famille était partie, il ne savait pas quand il les reverrait. Il avait en plus la responsabilité de mener à bien l’exode de son convoi.

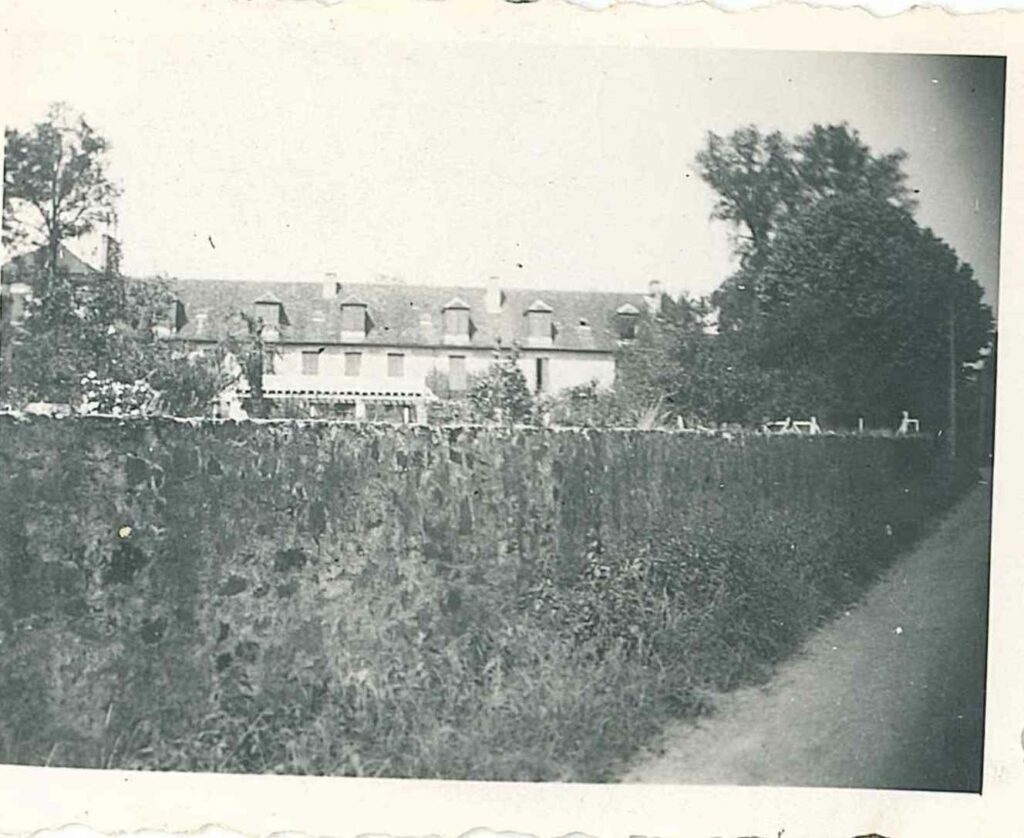

Heureusement pour lui, il sera rattrapé deux jours plus tard par les troupes allemandes. Après être resté une journée sur place à la limite de l’Yonne et de la Nièvre, le gros des troupes allemandes étant passé, il fit demi-tour. Cinq jours après l’avoir quittée, de la route d’Ormoy, Papa aperçut la ferme. Mais qu’allait-il trouver après ces cinq jours? Les vaches pas traitées, les moutons en pagaille, les porcs enfermées depuis cinq jours sans manger, plus peut-être le pillage ? Que de questions devait-il se poser !

Ils arrivaient le long des terres de la ferme après le virage du bois de Fresnes lorsqu’il vit, sortant de la ferme un convoi de camions allemands précédé de plusieurs motocyclistes et de deux autos. Arrivés au bout du chemin, il croisèrent la deuxième auto qui s’arrêta. Un officier descendit. C’était le commandant du détachement qui demanda à papa s’il habitait la ferme. Papa répondit en allemand, une langue qu’il parlait couramment et il fut aussitôt rassuré sur le sort des animaux qu’il avait laissés.

L’officier lui dit : « Vous n’aurez pas à vous plaindre de nous. Nous sommes arrivés hier, et ayant repéré votre exploitation, nous avons décidé de nous reposer une journée, l’armistice étant signé deux jours plus tôt. Quand les hommes que j’avais envoyés en éclaireurs sont arrivés, ils ont trouvé des réfugiés français qui repartaient chez eux dans les Ardennes. » L’officier ajouta : « Les hommes ont soigné vos animaux, vous n’aurez pas à vous plaindre. »

Nous avons eu de la chance, ce qui nous fut confirmé par ce réfugié des Ardennes, venu deux ans plus tard nous rapporter une couverture et un réveil qu’il avait emportés. Il nous raconta que ses chevaux étant fatigués, il était à la recherche d’un endroit pour s’arrêter. La ferme était le refuge idéal, loin d’une grande route. Il espérait ainsi éviter les combats des premières troupes allemandes. Le lendemain matin, il avait rentré et trait les vaches, soigné les porcs et récupéré les moutons dont la majorité, nous dit il, étaient restés dans la bergerie. Ils resteront trois jours. Leur départ coïncidera avec l’arrivée du convoi allemand.

Rien de perdu, rien d’abîmé, les quelques objets manquants furent retrouvés par Maman dans les chambres de femmes travaillant à la ferme. Papa restera seul pendant plus d’un mois, avant que maman ne remonte.

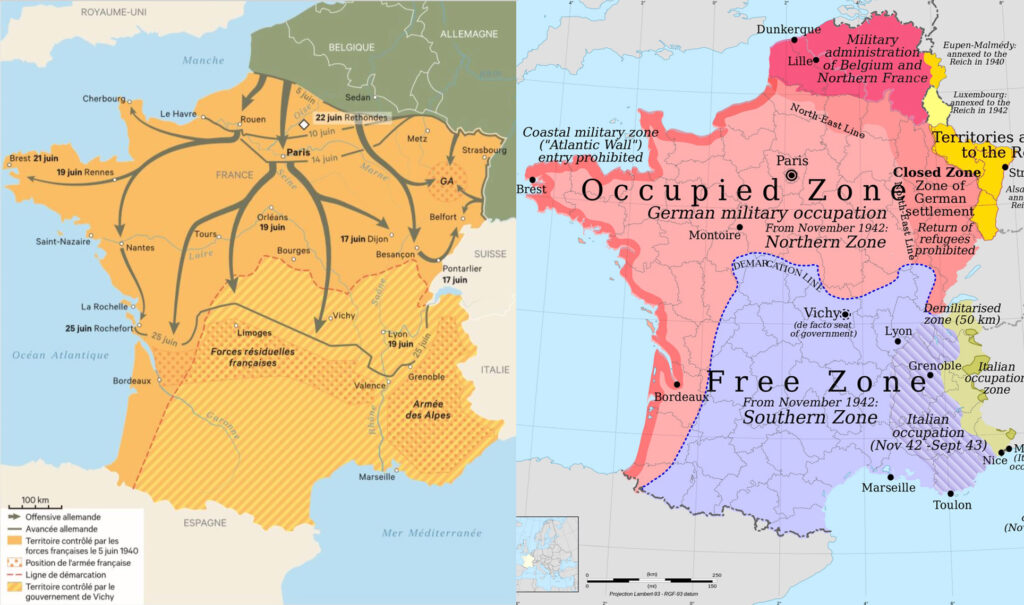

Nous étions réfugiés en zone libre et il fallait obtenir une autorisation pour revenir dans l’Yonne qui était en zone occupée. Me concernant, j’étais resté à la Perche et je ne reviendrai que deux mois plus tard, début septembre. Notre oncle, le général Henri Chapuis, conseilla à Maman de nous laisser en zone libre vu le risque de nous faire prendre par les allemands. Nous y avons passé de bons moments, bien que la nourriture était parfois un peu juste.

2e rang : Germaine Leclercq-Chamard dans le grand fauteuil, Mimi Londos derrière Germaine

1er rang : Michel Chapuis avec Bibiche le chien de la ferme

L’occupation

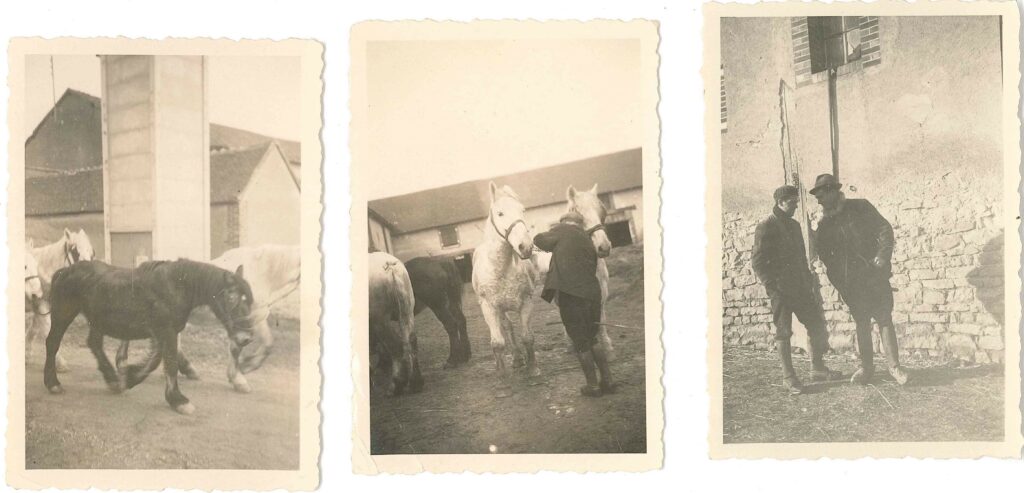

À mon retour, je constatais beaucoup de changements. Les Allemands avaient réquisitionné quatre des meilleurs chevaux, laissant tout de même une compensation avec un de leurs chevaux qui était fourbu. Papa récupéra un cheval et un mulet qui erraient dans la nature. Les allemands les reprendront à la fin 1942.

Côté personnel, la ferme traversa une période instable. À part quelques fidèles comme le père Lerat, André et le père Martine et son fils René, les autres ouvriers défileront à une cadence rapide. Tous les dimanches soirs, c’était plutôt arrosé. Papa avait horreur des hommes saouls. C’est moi en général qu’il envoyait pour calmer les esprits et les emmener dans leurs chambres respectives quand une dispute éclatait. Le lendemain, quand une dispute avait dégénéré en bagarre, papa mettait les antagonistes dehors.

Ne croyez pas quand même pas que nous étions malheureux, légumes, lait, beurre, fromage, volaille, lapin étant produits sur la ferme. N’est-ce pas Françoise, toi qui en étais responsable ?

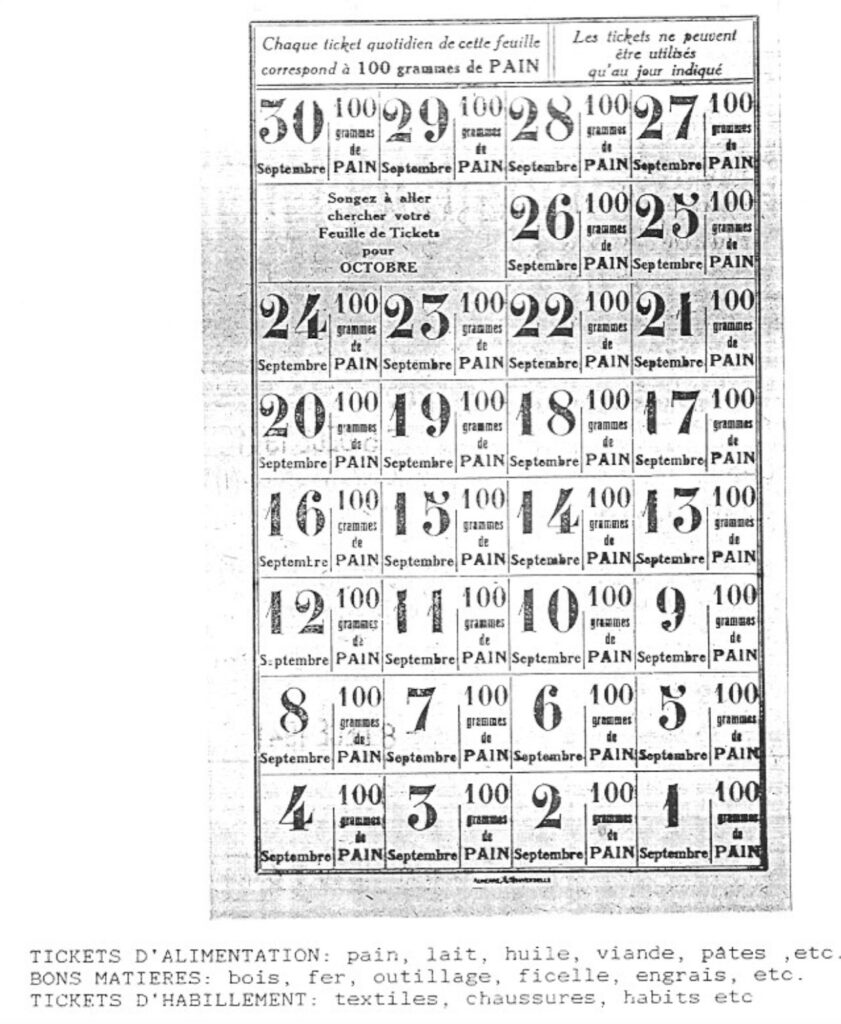

Ce fut également le temps des restrictions. Jusqu’à présent, si nous en avions peu souffert, c’est grâce à maman et à son ingéniosité. Orge et plus tard soja grillé pour remplacer le café, sirop de betteraves pour compléter le sucre rationné, … sans oublier les fameux petits pains au lait. Elle avait appris à Jacqueline à les faire avec de la farine fabriquée avec le broyeur à marteau et tamisée ensuite dans un crible construit par Monsieur Manigault.

Ne croyez tout de même pas que nous étions malheureux. Légumes, lait, beurre, fromage, volailles, lapins étaient produits à la ferme. C’est Françoise qui en était responsable à son plus grand bonheur;-) pour la viande, papa n’ayant jamais voulu que l’on tue plus d’animaux que nous en avions droit, il y eut une légère restriction. Cependant, un cochon peut peser 100 kg voir plus de 200 kg, poids qu’on lui laissait atteindre. Ajoutons à cela, quelques moutons accidentés. Les restrictions n’avaient donc rien à voir avec les restrictions subies par les citadins.

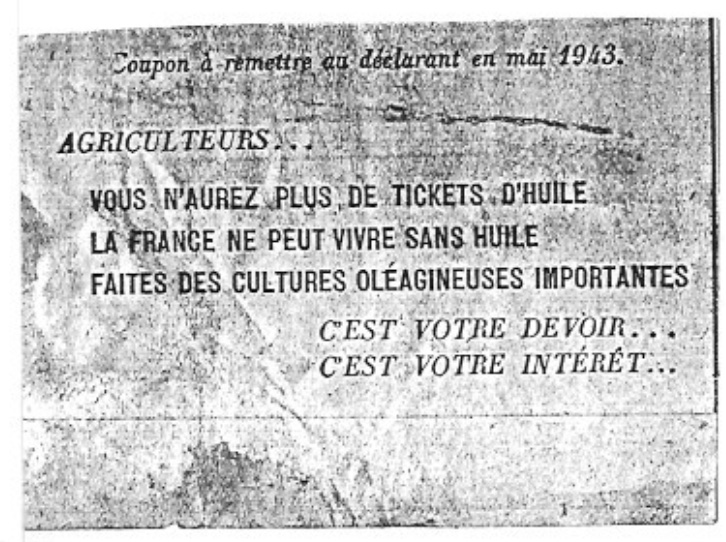

Les réquisitions

Les réquisitions firent leur apparition et cela nous obligea à mener l’exploitation de manière différente. Ces réquisitions portaient sur les céréales, le beurre, le foin, la paille et le bétail. Concernant ce dernier, en plus des réquisitions faites par les allemands, il y avait celles faites pour nourrir la population. Ces réquisitions nous obligèrent à livrer régulièrement des animaux qui, en temps normal, auraient eu une autre destination. Cela amènera papa à garder tous les veaux pour les élever pendant deux ou trois ans, le but étant de produire un poids de viande plus important. Mais cela nous obligea à augmenter la part des près et des fourrages dans son assolement.

Nous devions livrer les différents produits réquisitionnés devant une commission qui se tenait le plus souvent en gare de Brienon, et qui en fixait le prix. Pour les livraisons d’animaux, nous n’étions pas bien équipés. Nous utilisions un tombereau pour les bovins que nous attachions derrière. Les plus redoutés n’étaient pas les animaux qui faisaient des bonds, arrivant parfois à soulever le tombereau, mais ceux qui se couchaient et qui parfois posaient de gros problèmes pour les faire se relever. Heureusement pour eux, la livraison avait lieu sur Brienon, en revanche ce n’était pas le cas des moutons que nous livrions en gare de Vergigny.

Dans les cas exceptionnels, la nourriture préparée par Maman était elle aussi exceptionnelle. J’ai encore le souvenir d’un bocal de poulet en gelée !

Les livraisons d’orge et d’avoine se faisaient en gare de Brienon, dans des sacs tissés en ficelle papier, avec un aigle à croix gammée imprimé dessus que nous devions mettre en wagon. Pour le foin ou la paille, nous devions les livrer en gros ballots attachés avec du fil de fer, ballot pesant de 50 à 70 kg. Comme le fourrage était en vrac et la paille en bottes, nous les menions à un chantier de pressage qui était installé dans le hangar de M. Vincent, situé dans le village de Brienon. Nos gerbières n’étaient pas faites pour transporter des ballots aussi gros. Il était difficile de faire un chargement correct.

La traversée de Brienon était notre hantise. Ses rues pavées ne faisaient pas bon ménage avec nos roues à bandages en fer et il arrivait parfois que le chargement se retrouve sur la chaussée. Heureusement, la circulation était loin d’être comparable à celle d’aujourd’hui. Arrivés en gare, il fallait charger les wagons en respectant un gabarit très strict.

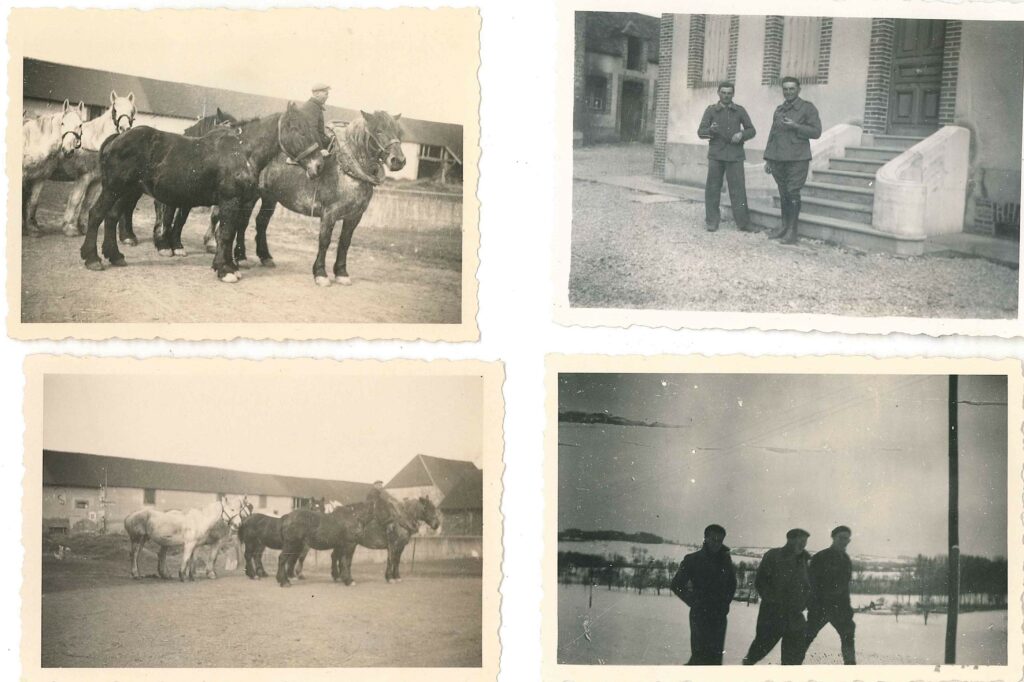

Les réquisitions de chevaux étaient plus éprouvantes. J’y suis allé plusieurs fois avec M. Giltaire. Il y en avait une à peu près tous les six mois entre Brienon, Saint-Florentin, Joigny et même Villeneuve sur Yonne.

Je garde un souvenir très vif de ces journées à Villeneuve (39 km) où nous sommes partis, Monsieur Giltaire et moi, emmenant les six chevaux « réquisitionnables » de notre écurie ainsi que les trois chevaux de M. Giltaire.

Convoqués à sept heures du matin, nous partîmes la veille au soir, emmenant dans une gerbière le foin et l’avoine nécessaires ainsi que notre nourriture. Dans les cas exceptionnels, la nourriture préparée par Maman était elle aussi exceptionnelle. J’ai encore le souvenir d’un bocal de poulet en gelée !

Nous couchâmes dans une grange de Dixmont. Afin d’être à sept heures à Villeneuve, nous repartîmes aux aurores le lendemain matin. Après avoir dételé notre voiture à l’entrée du pays, nous gagnâmes les promenades, où l’on nous demanda d’attacher nos chevaux à une corde tendue entre les arbres. L’ambiance était tumultueuse.

Trois ou peut-être quatre cents chevaux se trouvaient rassemblés sur ces promenades. Les juments côtoyaient les chevaux, et il était facile d’imaginer le tableau de ces chevaux debout sur leurs pattes arrières en hennissant, essayant de monter sur les juments. À ces scènes s’ajoutaient parfois des face-à-face de chevaux, le tout ponctué des cris des conducteurs, des claquements de fouets et des vociférations des soldats allemands chargés de faire régner l’ordre.

Vers huit heures, un calme relatif étant revenu, la réquisition pouvait commencer. À l’appel de leur nom, les propriétaires devaient présenter un par un leurs chevaux à un fonctionnaire français. Celui-ci leur donnait un papier écrit en allemand comportant tous les renseignements : âge, taille, etc… S’ensuivait alors un examen éprouvant pour le cheval et ses propriétaires à grand renfort de « Schnell ! » : trois officiers allemands nous obligeaient à faire courir le cheval, nous obligeant parfois à le fouetter. Parfois le cheval se sauvait et c’était la course pour le rattraper.

Nous arrivions ensuite à l’instant critique. Soit nous étions renvoyés avec notre cheval, soit un soldat venait et emmenait notre compagnon vers les malheureux « bons pour le service ». Nous rejoignions les autres, le cœur bien gros car croyez moi, on s’attache aux animaux avec lesquels on travaille de longues années. J’ai vu des propriétaires pleurer.

Au printemps 1943, je fus envoyé avec cinq camarades de Brienon, travailler à l’élargissement de la route, pour permettre aux vedettes rapides de l’armée allemande, de rejoindre Châlon et gagner ensuite la Méditerranée, suite au débarquement des alliés en Algérie.

Nous passâmes vers dix-sept heures puis nous reprîmes la route laissant trois chevaux : deux à nous et un à Monsieur Giltaire. Avec nos cinq chevaux attachés deux par deux derrière la voiture, nous arrivâmes vers trois heures du matin à la ferme de Noël par un beau clair de lune. Nous terminions le poulet en gelée quand soudain Ponpon prit peur et s’emballa, cassant la chaîne qui attachait les autres. Quand nous eûmes maîtrisé Ponpon, il nous fallut retrouver les autres qui de peur étaient partis à travers champs. Heureusement que le clair de Lune nous permettait de nous repérer. Au bout d’une demi-heure nous redémarrions.

Au printemps 1943, ma classe fut recensée. Avec cinq camarades de Brienon, je fus envoyé pour travailler à Nitry sous la surveillance de l’entreprise Todt, à l’élargissement de la route. L’objectif de ces travaux était de permettre aux vedettes rapides de l’armée allemandes de rejoindre par la route la Saône à Châlon, et gagner ensuite la Méditerranée, suite au débarquement des alliés en Algérie.

Nous y restâmes six semaines. De retour chez nous, nous fûmes embarqués pour l’Autriche, à Linz où nous restâmes deux ans. Je serai donc absent de la ferme du 4 juin 1943 au 28 mai 1945.

Télécharger le témoignage de Gabriel sur le STO

La libération

Ce qui suit sont des anecdotes, racontées par mes parents, ma sœur, ou des ouvriers.

Suite aux bombardements fréquents, un certain climat d’insécurité se créa. Quinze jours avant le débarquement un bombardement frappa la voie ferrée qui passait à moins de 200 mètres de la maison. Puis ce fut au tour d’un train à munitions, immobilisé sur la voie, en face du pré Martin, qui se mit à exploser.

Les obus étaient projetés par les explosions provoquées par les incendies, jusqu’aux environs de la ferme. Cela amena Papa à obliger tout le monde à aller camper dans la carrière de pierre située dans la côte du Thureau. Ils y resteront deux nuits et ne rentreront que lorsque les explosions auront cessé. Une trentaine d’obus fut ramassée autour de la ferme, dont deux dans le jardin, à moins de deux mètres de la salle à manger.

Le Père André avait tenu à ramasser ses bœufs à la bouverie. Il soigna ses bêtes en un temps record puis enfourcha sa bicyclette et fila à Brienon. Il n’en menait pas large…

Philippe Leclercq, mon cousin germain, qui était alors en stage, était revenu coucher à la ferme de Noël, bien que papa le lui ait déconseillé. Il arrivait dans la cuisine, où se trouvaient sur la table plusieurs bols de thé que maman et mes sœurs avaient laissés, Papa les obligeant à partir sans attendre. Philippe but alors un de ces bols quand l’obus, tombant dans le jardin, le lui fit lâcher.

À la Libération, il n’y eut pas d’incidents. Cela aurait pu toutefois arriver : Papa ne collaborait pas mais, toujours dans un souci d’être en règle avec la loi, il avait sur l’ordre de la Préfecture fait battre de l’escourgeon qui avait été livré à la réquisition, alors que le débarquement avait eu lieu. Ceci n’avait pas été bien vu par la Résistance. Monsieur Manigault, qui connaissait bien Papa, et était sans que personne ne le sache un résistant de la première heure, avait empêché des représailles dont certains dans ces moments troublés se seraient satisfaits. Ceux-là étaient néanmoins peu nombreux et n’étaient pas de Brienon. Mes parents avaient une réputation de grande honnêteté. Jamais un porcelet, un morceau de beurre ou une autre denrée, étaient vendus plus cher que le cours normal, chose peu fréquente dans cette période de pénurie et de marché noir.

J’ai donc retrouvé la ferme le 28 mai 1945. Sans nouvelles de la maison depuis huit mois, pas même une carte de quelques mots, je ne savais pas ce que j’allais retrouver. Un automobiliste nous avait ramenés de la gare de Migennes. Il n’était pas de Brienon et ne put donc pas me donner de nouvelles.

Vers 21h, il me déposa devant la grille, qui comme d’habitude était fermée. Mon inquiétude était grande, car il y avait là une jeep et, devant la porte du pavillon vert, une femme que je ne connaissais pas (c’était Bernadette, embauchée pendant mon absence) et deux soldats américains. Au bruit que je fis en ouvrant la grille, maman qui était dans sa chambre apparut à la fenêtre. Ouf, cela allait beaucoup mieux !

Après avoir embrassé mes parents et mes sœurs, j’ai demandé des nouvelles de Marie-Edmée. Jacqueline se proposa d’aller trouver Bernadette afin qu’elle demande aux Américains de l’amener à Crécy. En effet, le téléphone était en panne et notre auto sur cales. Moins d’une demi-heure plus tard, Marie Edmée et moi nous nous retrouvions…

Ainsi s’achève cette période qui fut pour tous une période bien difficile

Notes: A mon retour d’Autriche , je décidais Papa à prendre des prisonniers allemands. En septembre 1945, venant du centre de Clamecy, où j’étais aller les chercher, nous eûmes quatre prisonniers de guerre. Trois d’entre eux resteront trois années et furent ensuite cultivateurs en Allemagne. Nous en étions très contents. Ils furent remplacés par des Polonais déplacés qui ne voulaient pas retourner en Pologne, occupée par les Russes. Ils resterons trois ou quatre ans, sauf Salik qui restera jusqu’en 1969 comme porcher.