Jean Goubault a été stagiaire à la ferme de Noël dans l’après guerre car Michel Leclercq souhaitait faire un bilan de l’évolution de la ferme depuis 1921. Jean Goubault a été force de proposition pour les changements futurs de l’organisation de la ferme. Il était très attaché à la ferme et s’entendait très bien avec Gabriel.

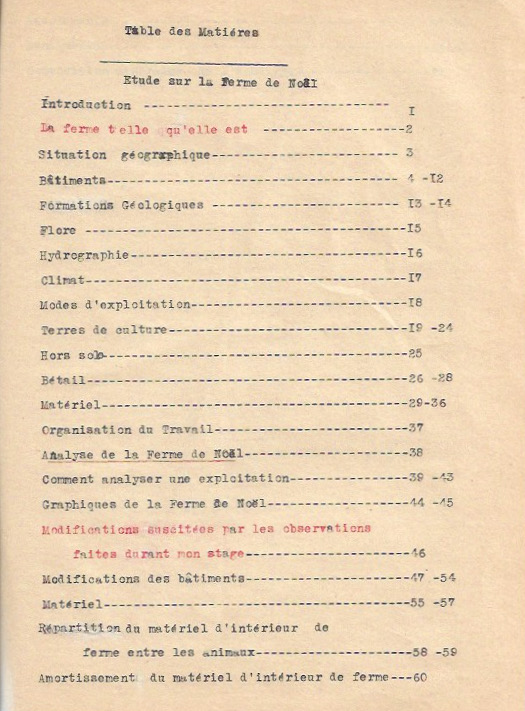

Ce mémoire de 200 pages, très bien écrit, comporte des plans des bâtiments et des conseils pour leurs modifications. De ce volume prolifique, je n’ai pas mentionné tout ce qui relève des comptes. C’est l’histoire agricole d’une époque.

Voies de communication

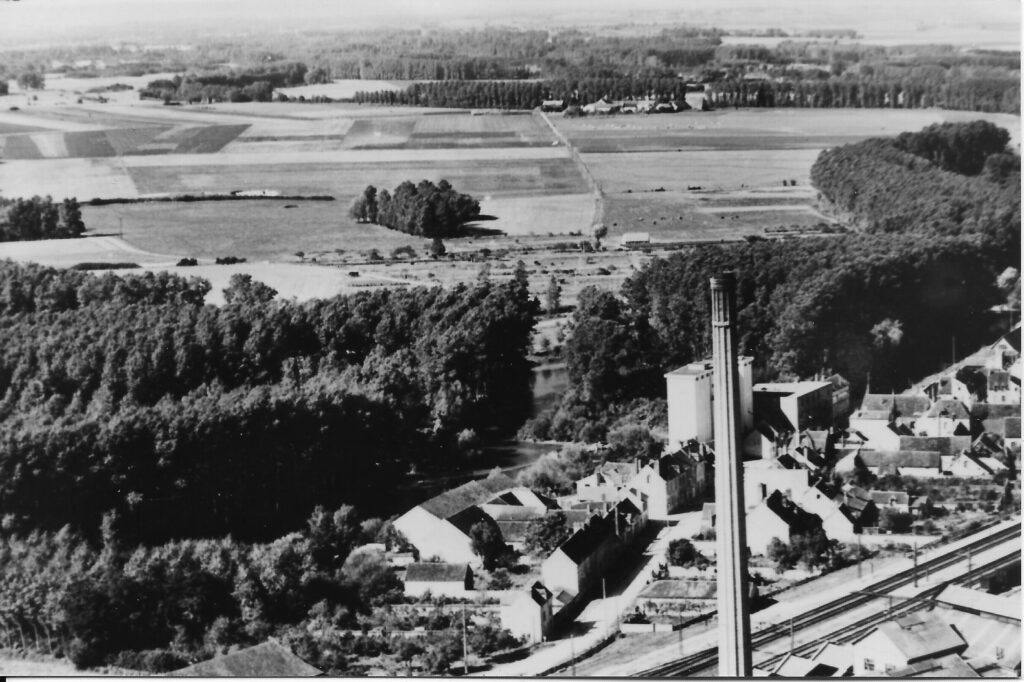

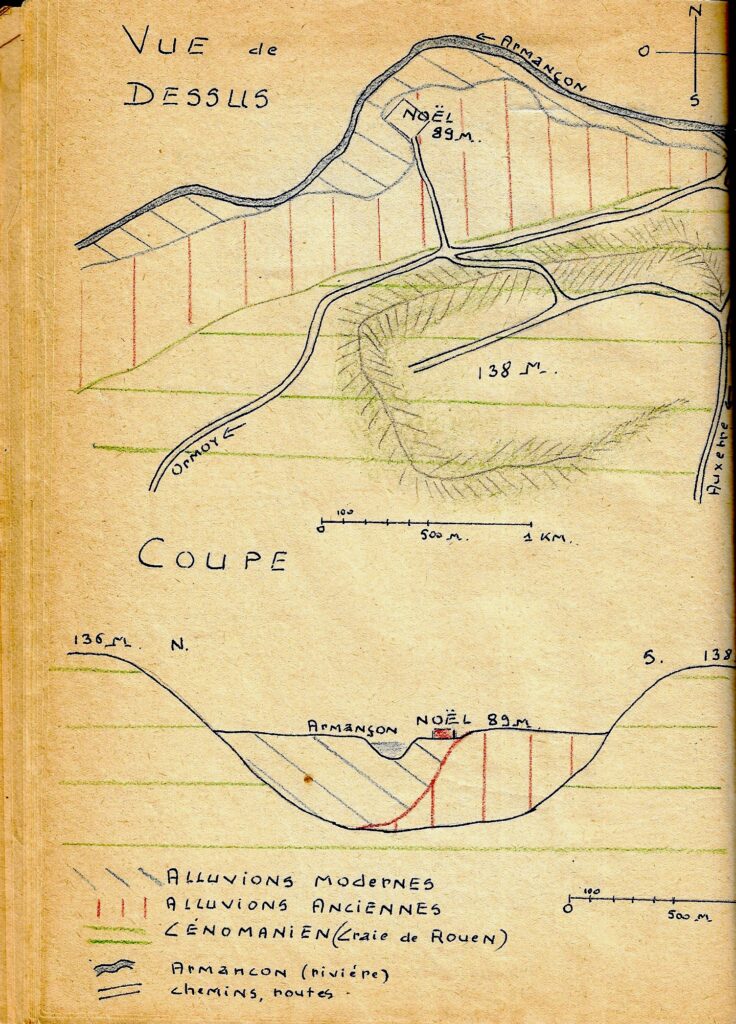

“La ferme de Noël est située dans la partie Nord du département de l’Yonne; à 3,5 km du centre local, la petite ville de Brienon – 2700 habitants. Celle-ci est traversée par la ligne de chemin de fer, Paris- Lyon et le canal de Bourgogne et les routes Sens-Troyes et Brienon-Auxerre.

La ferme est reliée à ce village par une route départementale et un chemin privé en excellent état. Un accès plus rapide (3 km) est donné par un assez bon chemin de traverse.

La rivière Armançon (affluent de l’Yonne), enserre dans une large boucle, la plus grande partie des terres, soit 120 hectares. 50 ha sont situés sur un plateau éloigné de 900 mètres de la ferme. Un chemin assez raide donne accès à ce plateau. La superficie de la ferme se monte donc à 170 hectares”.

Débouchés

“Les débouchés qui s’offrent pour toutes les productions de la ferme sont nombreux grâce à la proximité de la ville de Brienon

Cette ville, en effet, outre sa gare sur la ligne, Paris-Lyon, permettant des échanges avec l’extérieur, possède une coopérative qui collecte toutes les céréales. Depuis la guerre, une laiterie collecte, le lait. Autrefois, celui-ci était vendu à Brienon.

La population de la ville est suffisamment importante pour consommer les bêtes de boucherie et les œufs produits par la ferme.

Cependant s’il y a supériorité de production par rapport à la consommation. Cet excédent est envoyé à Laroche-Migennes.

Les betteraves sucrières sont traitées à la sucrerie de Brienon, qui est assez importante.

Les petits cultivateurs, qui sont en grand nombre dans la région, achètent les porcelets de 15 à 30 kg. Les scieries locales débitent les peupliers cultivés sur le bord de la rivière”.

Mode d’exploitation

La ferme de Noël et surtout une ferme d’élevage, tout est orienté dans ce sens. Le grand nombre de prairies naturelles et artificielles, les céréales secondaires (avoine, orge, escurgeon), des betteraves 1/2 sucrières de même que les betteraves sucrières sont dans les feuilles et les collets contribuent à la nourriture du bétail

Les sélections animales sont les suivantes :

- L’élevage des vaches laitières normandes en vue de la production de beurre, l’élevage des vaches de boucherie Charolaises.

- Le porc Large White Yorkshire, dont la viande maigre était fort appréciée avant la guerre.

- Les moutons de la Charmoise, qui ont pour principal but la production du fumier et la consommation des végétaux non absorbés par les animaux.

- A côté de l’élevage, la culture du blé et des betteraves à sucre est assez peu importante.

Superficie

- La superficie totale de la ferme est 173 ha dont il faut déduire 2 ha de ferme, 50 ares de jardin 50 ares de chemins, 1 ha de bois et 41,5 ha de prairie qui ne sont jamais cultivées. Il reste donc 76 ha,75 de terre de culture

- Les terres du plateau (Thureau) ont une superficie de 50,75 ha constituées en partie de craie de Rouen, d’argile à silex et de limon de plateau.

Assolements

L’assolement des terres a été dérouté par la guerre, le manque d’engrais et les modifications que l’on veut apporter. Il est tout de même rationnel. En effet, les plantes nettoyantes telles que les betteraves et les pommes de terre succède aux plantes salissantes (céréales). Les plantes sarclées sont abondamment fumées grâce l’assez nombreux bétail. Les luzernes apportent au sol de l’azote qu’elles puisent dans l’air et qu’elles fixent sur les nodosités des racines par l’intermédiaire des azobacters. Les terres du plateau sont les plus riches de la ferme. Elles constituent la base stable des rapports. Elles sont divisées en huit parcelles sur lesquelles est établi un assolement de huit ans.

Hors sol (en dehors de la rotation des cultures de l’assolement)

Pâturages et peupliers : les prés qui se trouve sur les allusions modernes, au bord de la rivière, sont sujets à être inondés par les crues. Pour cette raison, ils ne sont jamais cultivés. Leur superficie est de 30 ha. Ces terres produisent une herbe assez bonne et abondante, si le temps est suffisamment humide. La flore est composée de légumineuses (trèfle blanc, minette sauvage) et de graminéees (ray-grass, dactyle, paturins).Les peupliers se plaisent dans ce terrain. 4 à 6 rangs de ces arbres sont plantés tout au long de la rive de l’Armançon. Cela constitue un revenu supplémentaire et lucratif.

On peut distinguer deux types de légumineuses :

- les légumineuses fourragères sont utilisées dans l’alimentation des herbivores (pâturage, foin, ensilage). On retrouve dans ce groupe : la luzerne, le sainfoin, le lupin, le lotier, les trèfles et la vesce.

- les légumineuses à graine sont comestibles par l’homme : le soja, la féverole, la lentille, la fève, le haricot, le pois et le pois chiche.

En France, la production de légumineuses se concentre essentiellement sur la production de luzerne, de lupin et de trèfles ainsi que de fèves et de pois protéagineux.

Pommiers: près de la maison, des petits prés, d’une superficie total de 0,72 ha, sont plantés des pommiers dont les fruits assurent une partie des desserts de l’hiver.

Parcs à cochons : près des porcheries, se trouvent trois parcs à cochon, semés de ray-grass, d’une superficie total de 0,60 ha

Jardin potager : il a une superficie de 050 ha. Les terres de alluvions anciennes, sur lesquelles il se trouve, avaient autrefois la réputation d’être défavorables aux culture de légumes. Grâce à un bon travail de la terre et une fumure bien équilibrée, ajouté à des arrosage en période sèche, cette terre est désormais assez productive.

Noyers : À l’extrémité de la pièce numéro 30, le long de la limite de la propriété, on trouve une rangée de noyers. Les fruits de ses arbres contribuent aussi aux desserts de l’hiver

Le bétail

Le bétail à cornes se compose de deux troupeaux : l’un de vaches normandes donnant actuellement 7 L de lait en moyenne avec un vacher médiocre pour la traite. Autrefois, le troupeau était plus nombreux, les taureaux étaient achetés en Normandie. Mais à la suite de la fièvre aphteuse de 1937 puis des difficultés de personnel et du manque de nourriture de supplément (tourteau) durant les années d’occupation, le troupeau a été réduit. L’achat d’un taureau de l’extérieur n’a plus été rentable.

Depuis quelques années l’insémination artificielle est pratiquée avec succès. Il y a cinq élèves de 18 mois, dix jeunes bêtes (trois de 10 mois, quatre d’un an, dont trois artificielles) et trois pleines de deux ans.

Les vaches normandes de la ferme faisant en moyenne 550 kg, ce qui est peu. Mais au début, les troupes étaient composées de bête de plusieurs origines. Le poids a d’ailleurs tendance à augmenter. Sur la ferme il n’y aurait pas intérêt à avoir de très grosses bêtes en raison des années sèches réduisant la production d’herbes des prés. Le rendement moyen au lit est de 7 à 8 L sur 10 mois de ce qui n’est pas un chiffre record mais une moyenne régulière pour toutes les bêtes. D’autre part, les bonnes vaches ne donnant pas énormément de lait sont délicates (mammites), ce qui est un gros handicap.

Pour l’élevage des veaux normands, on emploie un système peu économique mais qui donne de très beaux résultats. Les veaux ne sont pas élevés mais mis sous des vaches normandes que l’on possède à cette fin. Si une vache charolaise perd son veau, on met sous elle un veau normand. Les veaux sont aussi élevés pendant la belle saison dans les prés et pendant la mauvaise saison à l’étable jusqu’à l’âge de 4 ou 5 mois. Les jeunes obtenus ainsi sont très beaux et on ne risque pas les épidémies dues au manque de soin des vaches qui ne rincent pas les veaux entre chaque “portée”. Avec ses dernières méthodes, il y a eu à la ferme plusieurs graves épidémies tuant un grand nombre de veaux.

Les vaches charolaises (origine Charolles en Bourgogne à l’est de Mâcon)

L’autre troupeau se compose de 11 vaches charolaises dont 10 ont des veaux de deux mois. Ce troupeau comprend aussi 11 élèves : 3 de quinze mois et 8 de trois ans (pleines). Ce troupeau n’est pas soumis à l’insémination artificielle. Ces bêtes donnent d’excellents rendements en viande.

Elles ont l’avantage de coûter peu de frais de main-d’œuvre, surtout pendant la belle saison, car elles sont à ce moment-là aux prés. Cet élevage commencé en 1941 n’a donné aucun déboire, cependant il est moins lucratif que l’élevage des vaches laitières.

Le troupeau de porcs se compose de porcs ayant pour origine des sujets à grands rendements de graisse (flamands). Mais avant la guerre, la viande maigre était fort appréciée. Ces animaux ont donc été croisés avec des « Large White ».

[NDR : Cette race est originaire du Comté de Yorkshire dans le Nord-Est de l’Angleterre. Elle fut introduite en France vers 1920]

Ce croisement continue dure toujours si bien que la face anglaise a presque complètement pris le dessus, si ce n’est quelques sujets aux oreilles un peu tombantes. Actuellement le goût des consommateurs étant pour les viandes grasses, les verrats choisis sont des bêtes ayant tendance à la graisse (ceci pour 1947-1948).

Le Verrat actuel, court et ronds (signe de graisse) a dix-huit mois.

Les truies, au nombre de 6, appartiennent à 3 groupes d’âges: 2 de un an, 8 de deux ans, 8 de trois ans.

Ces bêtes sont réformées et engraissées à trois ans et demi

Les jeunes sont vendues entre 15 et 18 kg ou engraissées.

Le cheptel ovin, sous la garde d’un berger de Rambouillet, compte 335 têtes : soit 145 brebis de 38 kg en moyenne. Ces bêtes sont réformées à six ans. Les agneaux sont engraissés en bergerie. 60 antenaises (se dit des ovins de dix à dix-huit mois) et 3 béliers complètent le troupeau (béliers de dix mois). Ces bêtes sont de très petite taille. Cela leur donne l’avantage de consommer peu de nourriture. De plus, elles sont peu difficiles. Elles consomment tout ce dont les autres animaux ne veulent pas. Ceci, et la production du fumier, sont les principaux mobiles de cette élevage qui d’ailleurs n’est pas très lucratif.

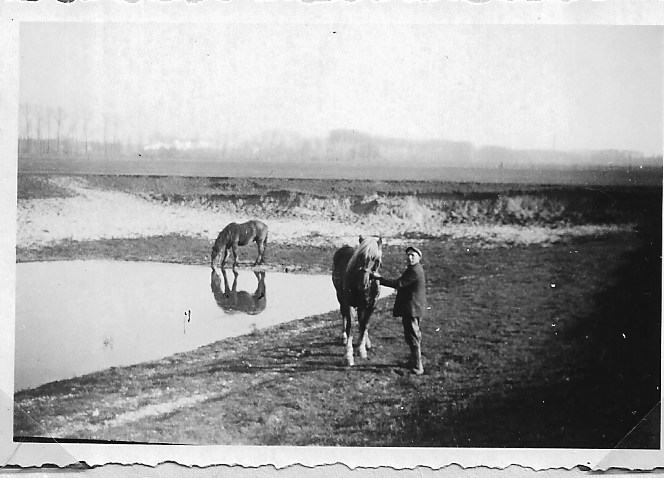

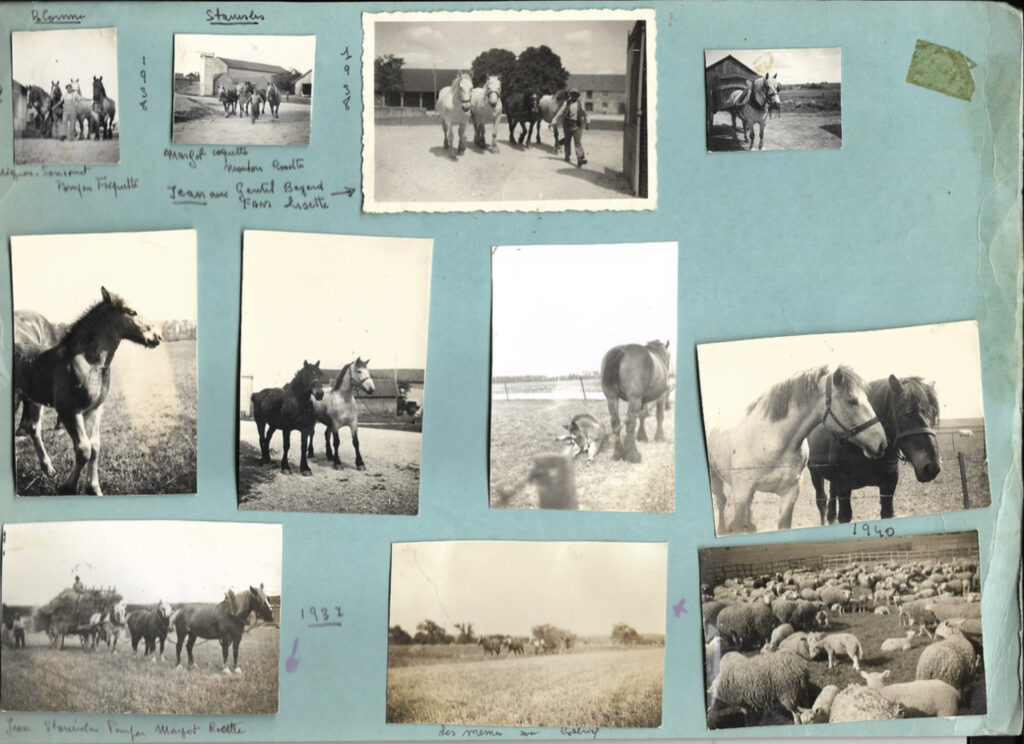

Les chevaux

Les chevaux étaient autrefois des boulonnais importés de leur pays d’origine. Il reste actuellement un seul de ces animaux âgé de dix-huit ans. Ce cheval a été conservé malgré son grand âge car il est très doux et très fort. Les cinq autres animaux sont des bêtes de pays qui doivent avoir des origines ardennaises françaises. Ce sont des animaux d’assez petite taille. Deux chevaux hongre ont six ans, une jument cinq ans et deux pouliches quatre ans. La cavalerie a été réduite de moitié depuis l’achat de la chenillette et du tracteur diesel.

La volaille

La volaille est composée d’un nombre égal de poules Sussex et et de poules Leghorn. Les Leghorn sont célèbres par leur ponte abondante mais leur chair est assez médiocre. Par contre les Sussex, qui donnent moins d’œufs, ont une chaire excellente. Les poussins sont achetés habituellement à un jour avec de bons éleveurs. Cette année, ils ont été achetés à un mois. Leur nombre est de 123.

Merci à Jean Goubault de nous avoir transmis cette œuvre, un mémoire qui raconte l’histoire d’une ferme à une époque charnière de l’évolution de l’agriculture