En 1922, la ferme était une exploitation de polyculture-élevage, centrée sur la production laitière avec un cheptel de 59 vaches.

Un écosystème presque autosuffisant

La polyculture-élevage, telle qu’elle était pratiquée au début du 19ème siècle, est défini comme : « l’association de cultures et élevage dans un cadre coordonné, le plus souvent à l’échelle de l’exploitation agricole.” Elle peut être représentée comme une ferme où tout est interconnecté, à la façon d’un petit écosystème autosuffisant :

- Diversité des cultures : Il y a des céréales comme l’escourgeon, l’orge, le blé et l’avoine, des légumes comme les pommes de terre, les betteraves (sucrières et fourragères), et même des fruits (vergers, noyers). Chaque plante a son rôle et sa place, créant un ensemble coloré et varié.

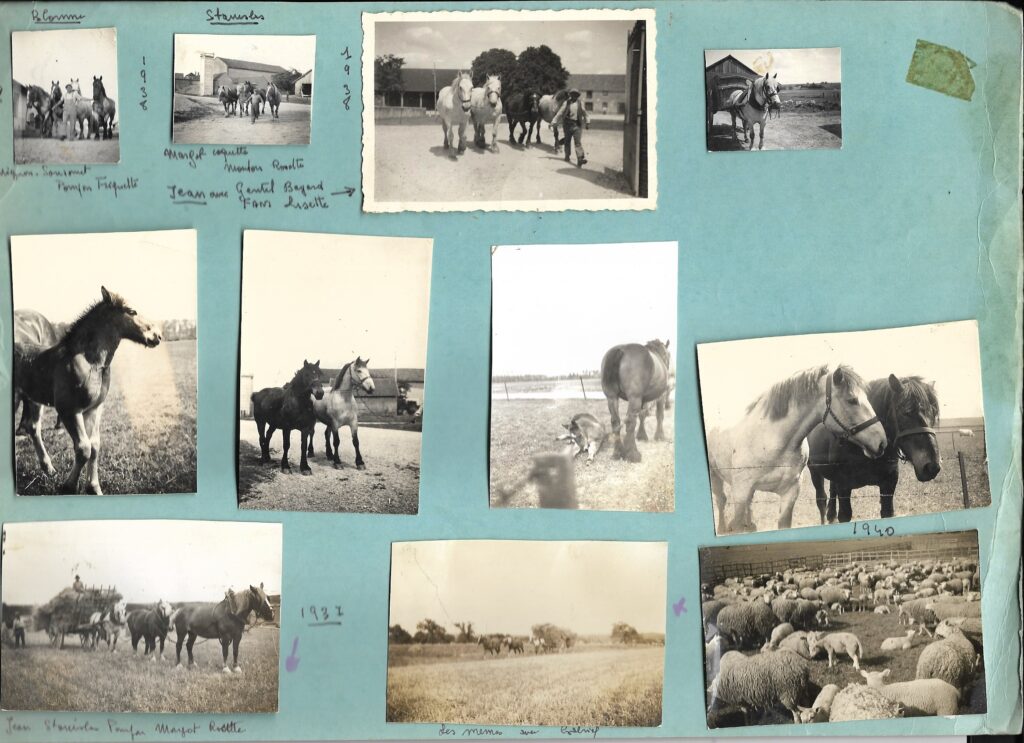

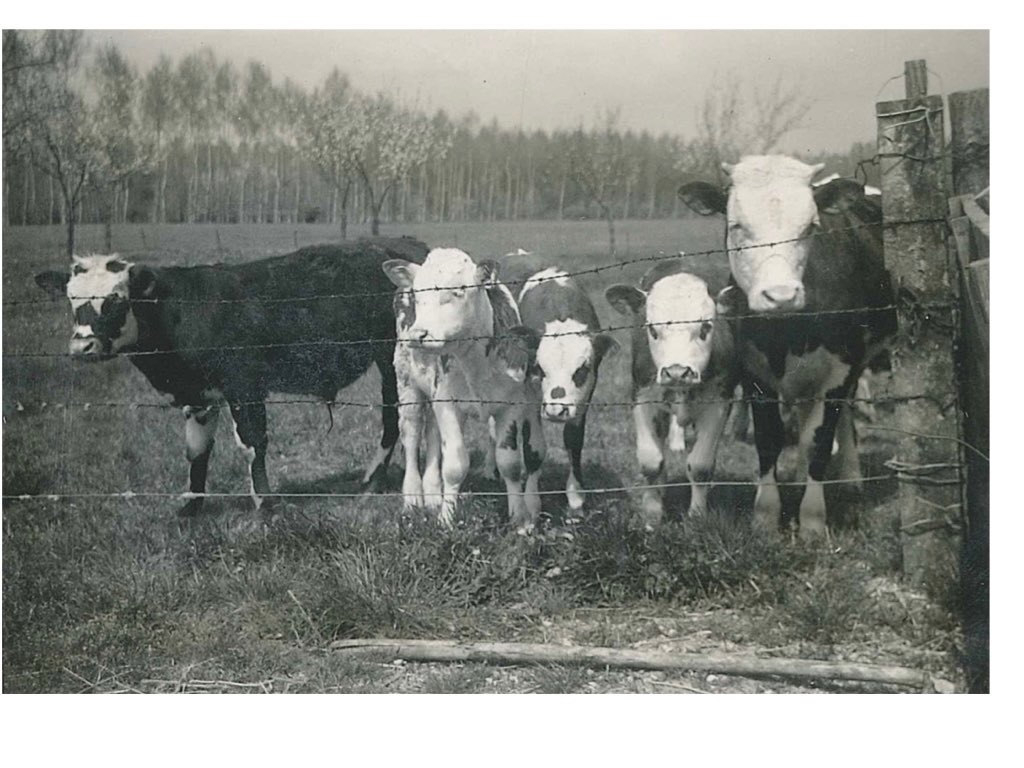

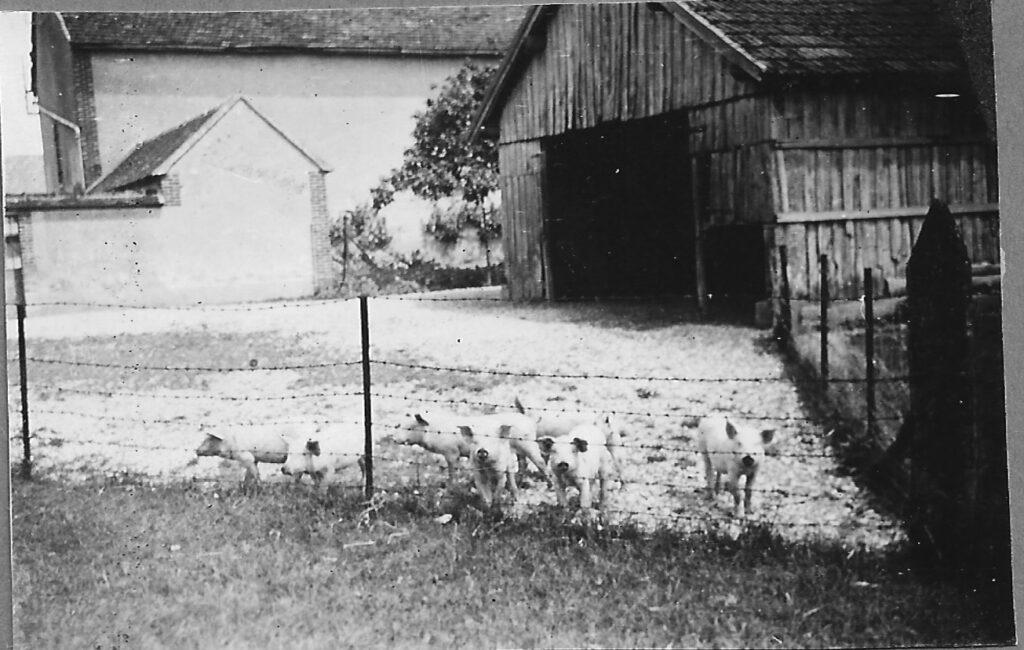

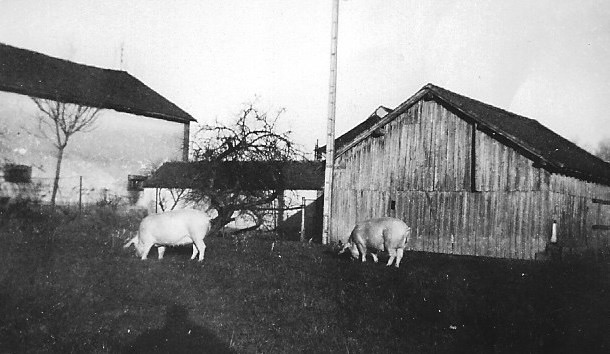

- Élevage d’animaux : il y a des animaux comme des vaches, des poules, des cochons et des moutons mais aussi les chevaux. Ces animaux ne sont pas seulement là pour fournir de la viande, du lait ou des œufs, mais ils jouent aussi un rôle crucial dans le cycle de la ferme.

- Fertilité du sol : Les animaux mangent une partie des plantes cultivées, comme le fourrage ou les restes de récolte. En retour, leur fumier est utilisé pour enrichir le sol. C’est comme un échange naturel où rien n’est gaspillé. Le fumier aide les plantes à pousser plus fort et plus sainement, ce qui profite à toute la ferme.

- Autonomie alimentaire : Les fermiers produisaient presque tout ce dont ils avaient besoin. Ils mangeaient les légumes et les fruits qu’ils cultivaient, buvaient le lait des vaches, et utilisaient la laine des moutons pour se vêtir. C’était un mode de vie où chaque élément de la ferme contribuait à l’alimentation de la famille.

Polyculture et polyélevage à la ferme de Noël

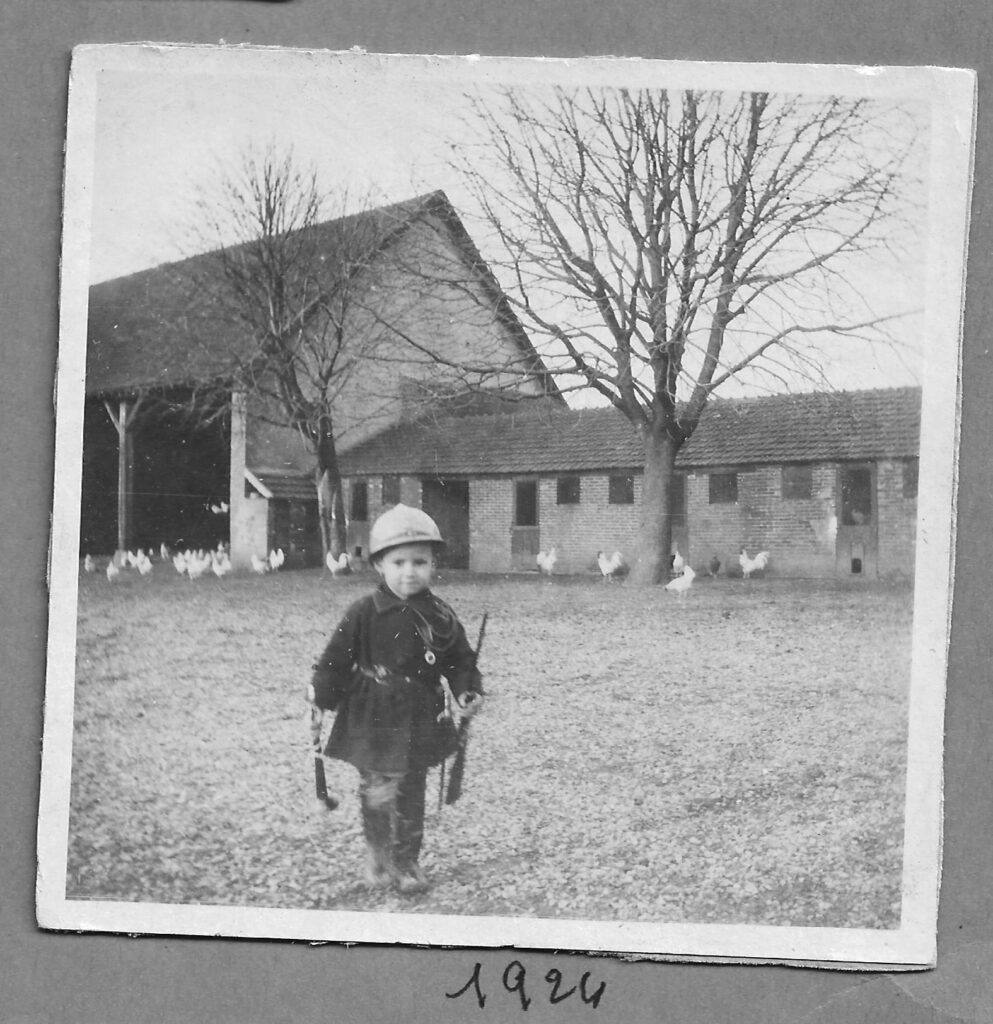

C’est ce que l’on enseignait à l’INA de Beauvais. C’est donc ce que Michel Leclercq applique à partir de sa formation et de ses expériences menées à Chauvincourt, avant et après la guerre, et à Beauvoir, avant d’acheter dans l’Yonne une exploitation laissée à l’abandon en 1921 : la ferme de Noël.

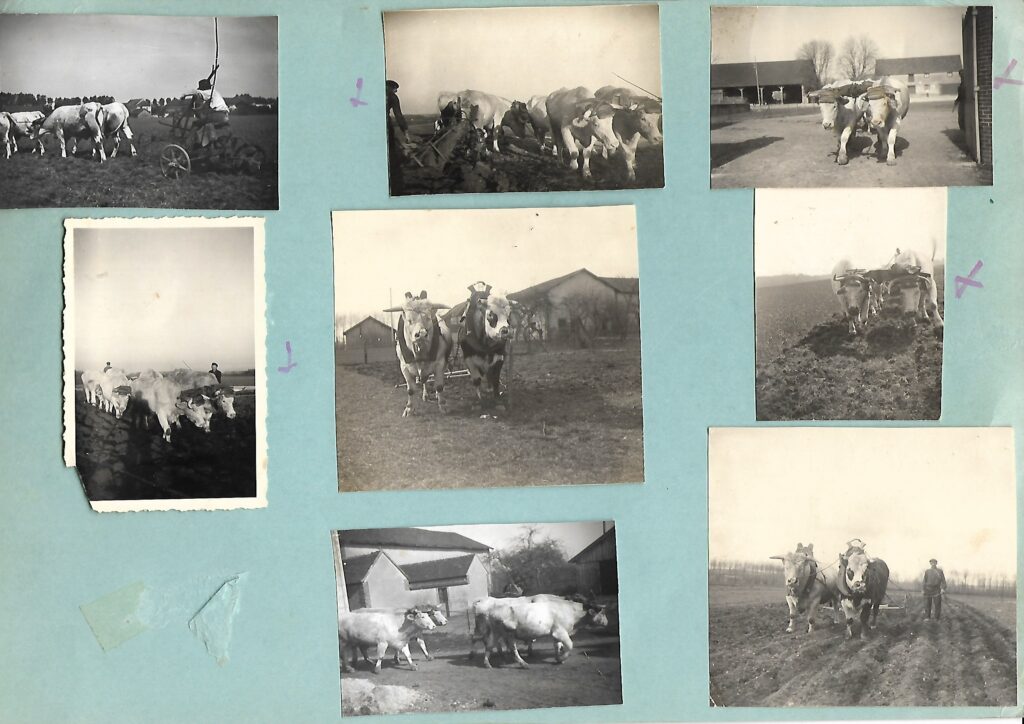

Il faut se souvenir d’une époque : en 1921, la population active agricole représente encore 41,2 % de la population active. A Noël, l’exploitation emploie 8 à 10 ouvriers et des 5 à 6 saisonniers. La charrue permet de travailler les champs tractée par des chevaux ou des bœufs.

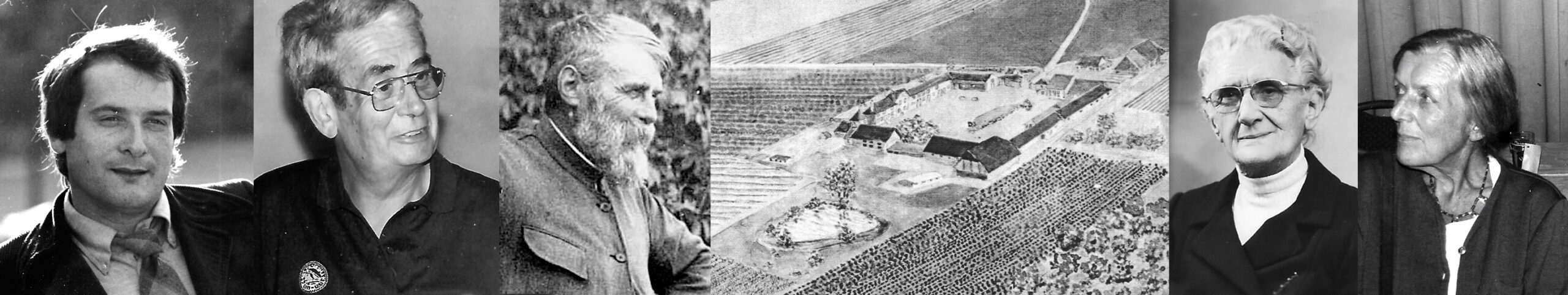

La description de la ferme de Noël à cette époque s’appuie sur les écrits de notre grand-père Michel. Elle repose aussi sur le mémoire rédigé par Jean Goubault, un stagiaire ingénieur technique en agriculture. Ce mémoire, encore disponible, compte 217 pages. Il analyse en détail tout ce qui a été réalisé entre 1921 et 1948. On y trouve une étude complète de l’œuvre de mon grand-père, incluant les terres, les bâtiments, l’exploitation et son organisation.

Les chevaux

Les bœufs et les vaches

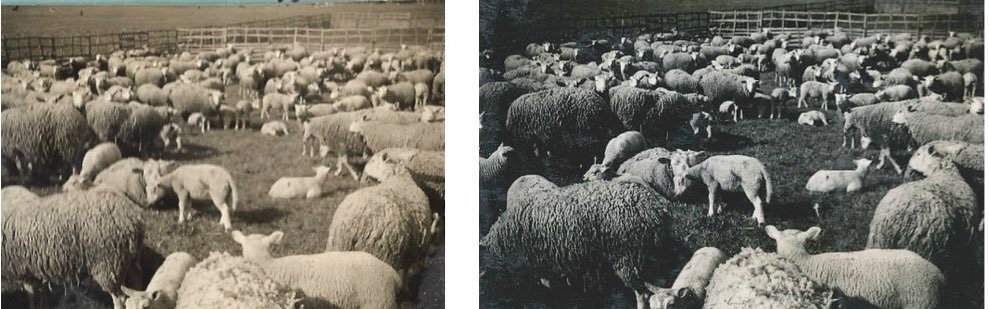

Les ovins

Les cochons

Les poules