La famille Chamard et la naissance de Germaine

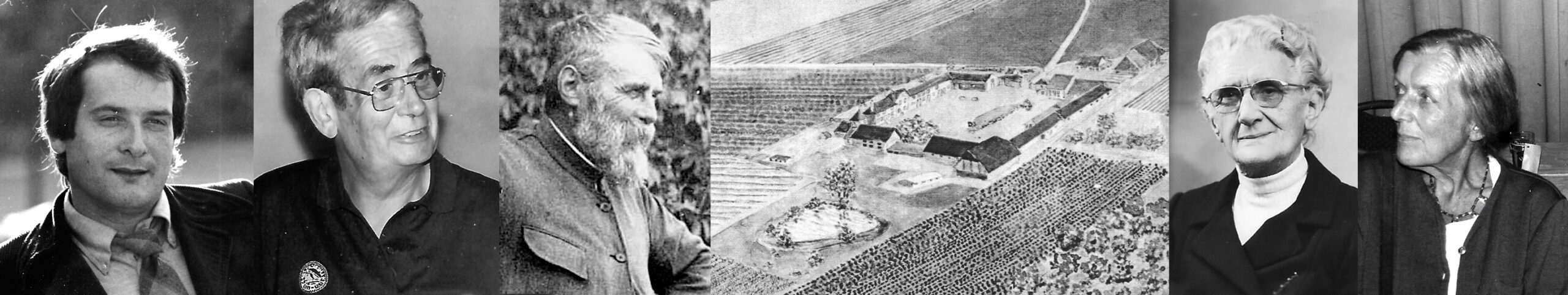

Germaine (Marie Victorine) Chamard est née le 26 janvier 1891 à la ferme de Servigny, située à Lieusaint, en Seine-et-Marne. Son père, Émile, né à Saint-Vrain, exploitait la ferme et la distillerie de Servigny, sur plus de 300 hectares. Leur mère, Élisabeth Jubert, venait d’une famille de viticulteurs de Saint-Julien-du-Sault. Germaine a une sœur cadette Suzanne, née en 1893, deux ans après elle.

La jeune femme

Germaine étudie à l’Institut de la Tour à Paris, où elle est pensionnaire de 1900 à 1907, avant de revenir à Servigny après l’obtention de son brevet. La famille quitte ensuite Servigny pour se retirer à Saint-Vrain (Seine et Oise), situé 27 km plus à l’Ouest. Germaine vit avec ses parents jusqu’à son mariage.

Infirmière pendant la Grande Guerre (1914-1918)

En septembre 1914, face à l’avancée des troupes allemandes, Germaine, sa mère et sa soeur se réfugient à Beaupréau, près de Cholet, dans le Maine-et-Loire. Germaine s’engage à l’hôpital Saint-Martin, où elle travaille à la lingerie. De retour à Saint-Vrain en 1915, elle rejoint l’hôpital militaire de Brétigny-sur-Orge, où, en plus de la lingerie, elle dirige la cantine jusqu’à la fin de la guerre. Après la victoire de 1918, elle suit l’équipe médicale en tant qu’infirmière dans les hôpital auxiliaires qui suivent les troupes françaises en Allemagne, à Kaiserslautern et Landau, et ne revient à Saint-Vrain qu’à la fin de 1919.

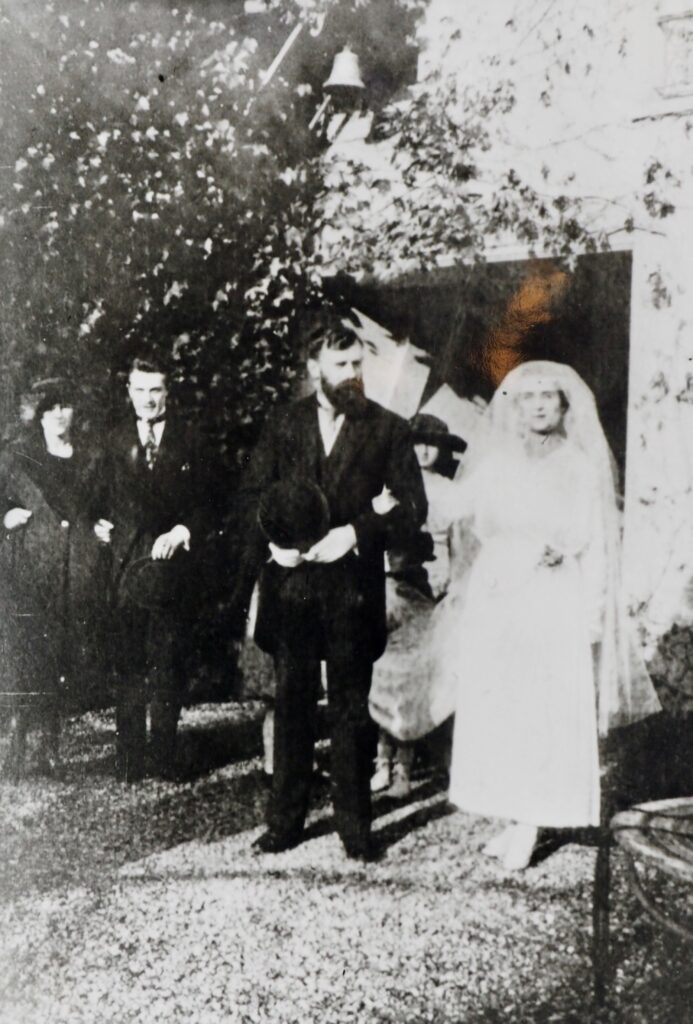

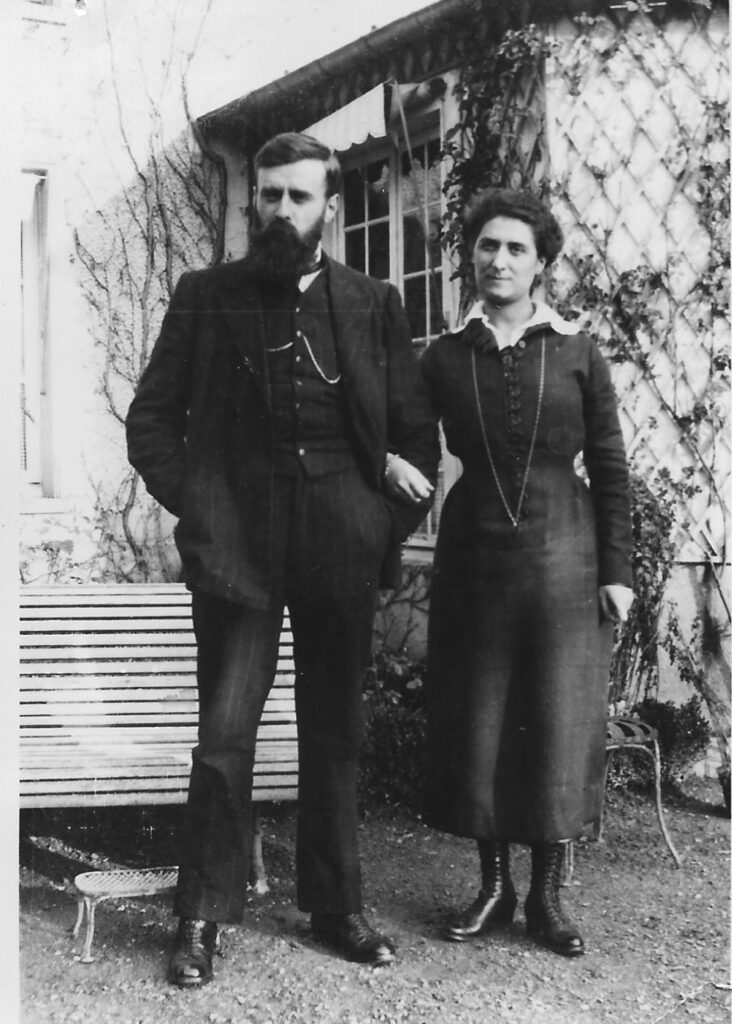

La rencontre et le mariage avec Michel en 1920

En juillet 1920, elle rencontre Michel Leclercq à Sens, chez Georges Hurpeau, un ancien condisciple de Michel marié à l’une de ses cousines. Germaine et Michel se marient le 17 novembre 1920.

Après leur voyage de noces, ils s’installent au château de Beauvoir, chez les parents de Michel, pendant 10 mois, en attendant de trouver une exploitation. Ils arrivent à la ferme de Noël fin juillet 1922 et habitent dans le pavillon de la ferme pendant 3 mois, le temps que le fermier sortant quitte les lieux.

Une mère de famille

Gabriel (1922), Françoise (1924) et Jacqueline (1926), les trois enfants, sont nés à la ferme de Noël : leur enfance est heureuse avec leurs cousins Chapuis, la connivence avec les Marlot , la famille d’agriculteurs de Crécy et une mère très présente.

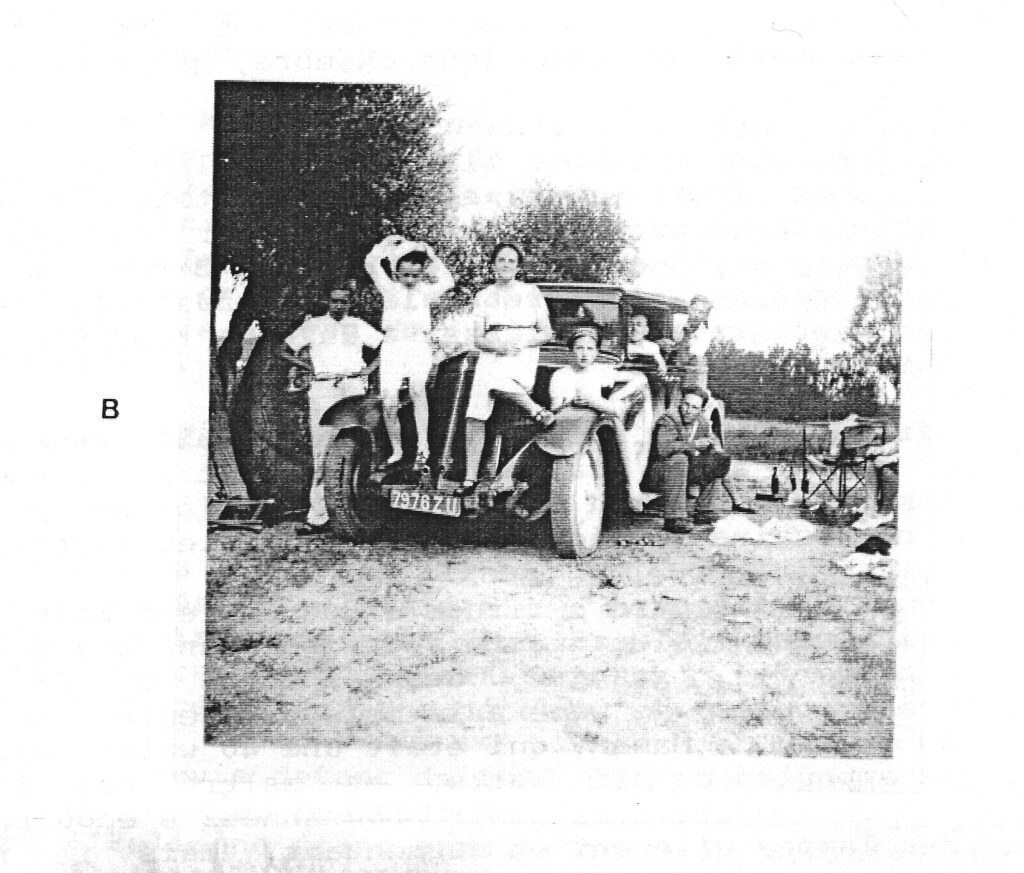

Une pionnière de son époque

Germaine n’était pas seulement une femme d’action, elle était aussi une femme de son temps. En 1928, elle passe son permis de conduire et devient la première de la famille à dompter l’automobile. À l’époque, c’était une révolution, surtout dans un monde agricole où l’on était plus habitué aux chevaux qu’aux moteurs ! Les frères Maurice et Michel refusaient de conduire, c’est donc Germaine et sa belle-sœur Marie, née Decrept, qui ont ouvert la voie.

Une femme généreuse et accueillante

Germaine est une femme sociable et accueillante, à l’aise en tous lieux et en toutes circonstances, toujours prête à faire plaisir. Son hospitalité légendaire fait de Noël un lieu où chacun est sûr de trouver un accueil chaleureux. Durant la guerre 1939-1945, nombreux sont ceux qui en bénéficient.

Les années de guerre et le retour à Noël

En juin 1940, face à l’avancée des troupes allemandes, Germaine part avec l’auto et ses trois enfants, tandis que Michel part avec les ouvriers et les chevaux de l’exploitation. Ils se réfugient dans une maison en Corrèze, près de Julliac et de Brive, appartenant à un ami, M. Londos. Si Michel est rapidement rattrapé par les troupes allemandes, l’obligeant à revenir à la ferme quatre jours plus tad, Germaine ne revient à la ferme qu’à la fin juillet, après avoir reçu l’autorisation de revenir en zone occupée.

Retrouvez ici l’article sur la Seconde Guerre mondiale à la ferme de Noël.

L’activité à la ferme

À la ferme, Germaine gère le personnel pendant l’entre-deux-guerres. Elle supervise jusqu’à quinze ouvriers, qu’elle nourrit dans le réfectoire attenant à la cuisine.

Après la guerre, Germaine s’occupe de la laiterie, d’abord seule, puis avec Marie-Edmée. Michel, passionné par ses vaches laitières, suit scrupuleusement la production laitière, comme en témoigne ces nombreux carnets. En 1932, il a vendu 16 784 morceaux de beurre, soit 4 196 kg, en plus de la consommation de la maison.

Le lait est transformé à la laiterie située à l’entrée de la maison, à la place du bureau à l’entrée de la maison communément appelée “l’écrémeuse”, pour la différencier de la laiterie située en face du pavillon. C’est là où Germaine et Marie-Edmée font le beurre chaque semaine, après l’avoir malaxé puis baratté. Elles forment des morceaux de 250 grammes, emballés dans du papier sulfurisé, avec Noël imprimé en bleu.

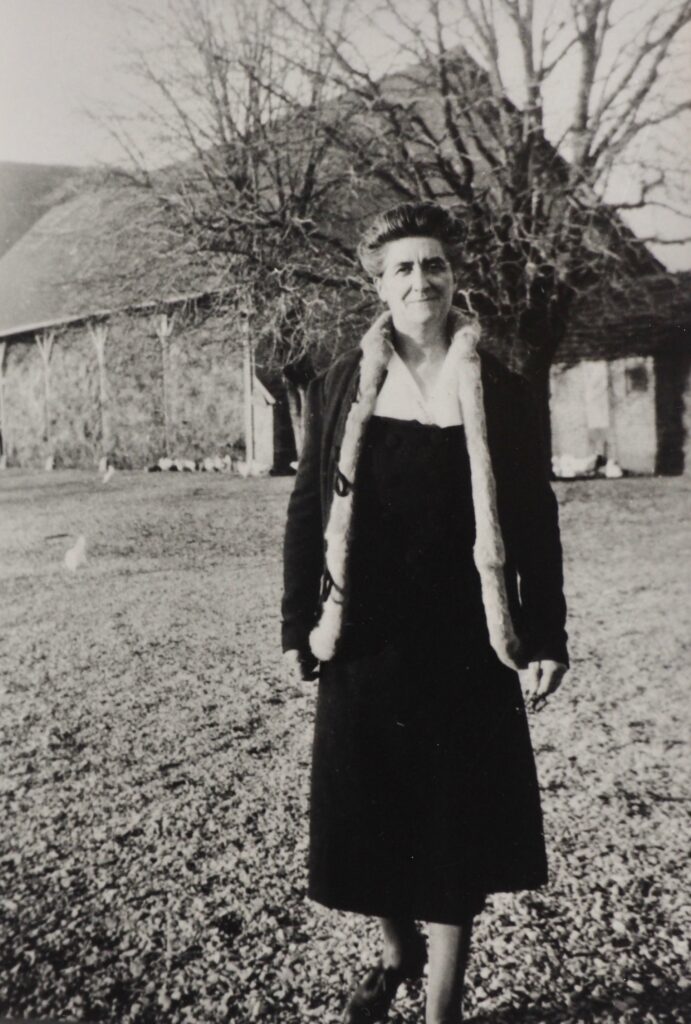

Quelle grand-mère !

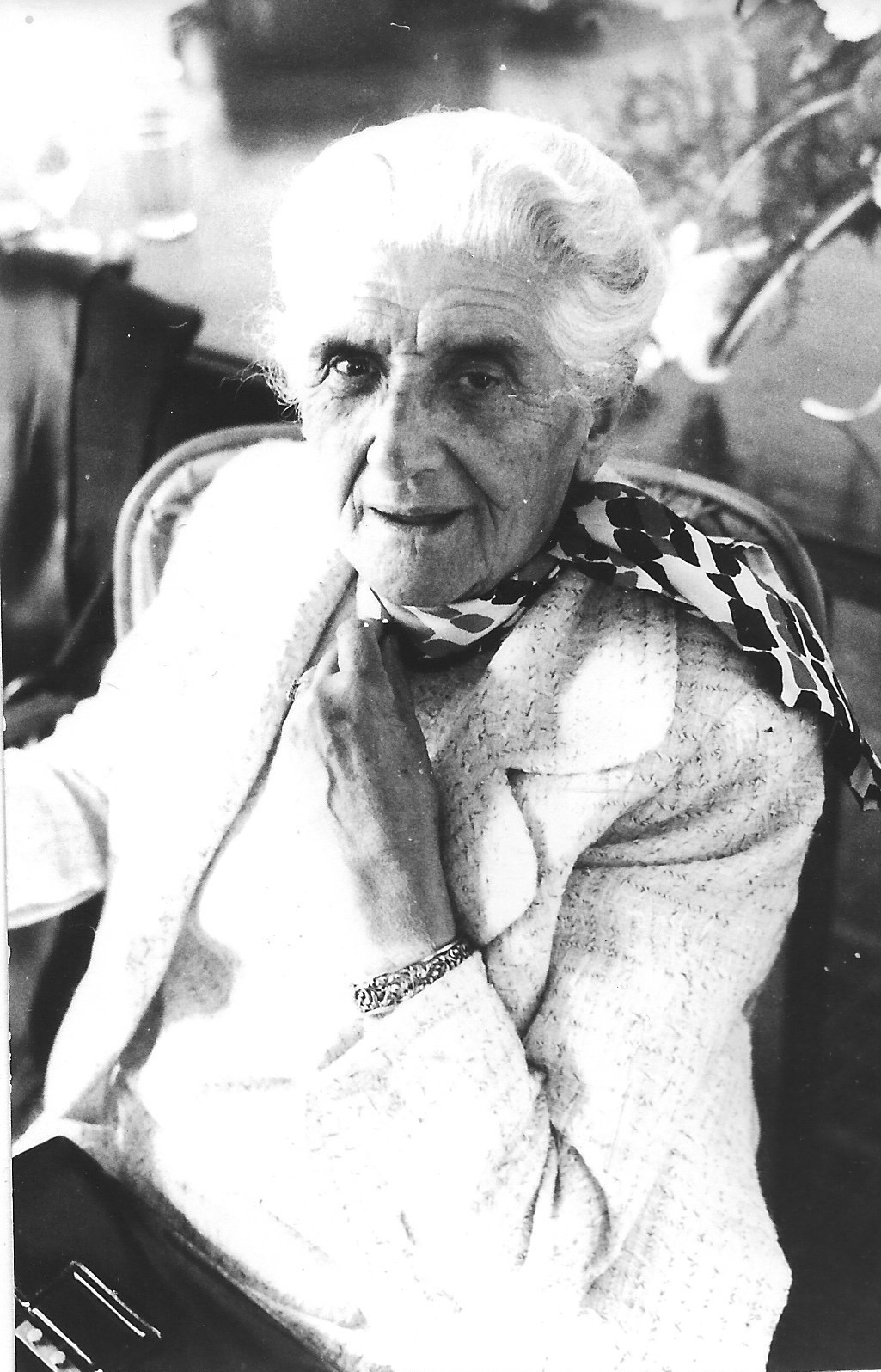

Après le décès de Michel en 1964, Germaine lâche les responsabilités de la ferme. C’est à cette époque qu’elle séjourne régulièrement à Lille chez sa fille Françoise, mariée à Guy Lemaître. Ces visites de 3 semaines, deux à trois fois par an, font la joie ses petits-enfants.

“Quand Germaine venait passer un séjour à Lille, elle s’installait dans un fauteuil club près de la fenêtre et recevait tout le monde . Elle cousait , marquait des vêtements ou du linge, lisait (elle était grande amatrice de romans, on dirait« faciles » maintenant). Nous adorions lui parler au retour de classe, chacun à son tour. C’était le moment des confidences.“

Souvenirs Sylvie Mainguy-Lemaître

Après le décès en 1964 de Michel son mari, sa chambre très grande est devenue le lieu de rassemblement de la famille. Cette chambre avait un cabinet de toilette attenant à la grande pièce, et comportait, en dehors du lit, son bureau, une méridienne et une commode où trônait la télévision. Nous y venions pour parler, discuter, lire ou regarder le Tour de France, un match de football ou de rugby ou quelques émissions de l’époque. Mais nous venions la voir souvent pour parler, lire sur sa méridienne. C’est aussi là que circulait ses petits bonbons à l’anis.

La grand mère et ses petits-enfants dans la chambre avec son bureau, sa méridienne, son fauteuil et la télévision :

tellement touchant de lire tout cela et de découvrir ces photos, merci pour cet incroyable travail !

Merci beaucoup Emilie pour ces encouragements A suivre